Photovoltaikanlagen: Berechnung der Kosten, Einnahmen und Wirtschaftlichkeit

Photovoltaik Rechner: Anschaffungskosten, Förderung, Steuer, Kosten, Ertrag & Rendite berechnen.

Inhalt:

- Wie man eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auswählt und installiert

- Förderung von PV-Anlagen

- Rechner Photovoltaikanlage

- Funktionsweise einer Photovoltaikanlage

- Arten der Photovoltaikanlagen

- Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen

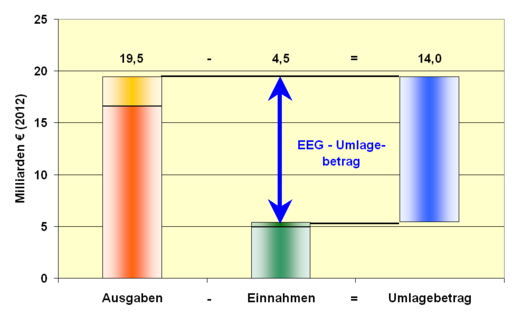

- Erläuterungen zu den Vergütungen nach dem EEG

- Größe und Auslegung der PV-Anlage

- Förderprogramme für Photovoltaikanlagen

- Photovoltaikanlage + Steuern

- Links

- Aktuelles

Wie man eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auswählt und installiertPhotovoltaik-Anlage

Hier finden Sie nützliche Informationen, wie man eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) für die Stromerzeugung zu Hause auswählt und installiert. Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

-

Preissenkung bei PV-Anlagen: Die Preise für PV-Anlagen deutlich gesunken sind, was sie zu einer attraktiveren Investition macht. Es wird empfohlen, dass sich die Anlage in 10 bis 20 Jahren amortisieren sollte. Derzeit liegen die Preise zwischen 1.200€ und 1.800€ pro Kilowatt-Peak (kWp), was deutlich günstiger ist als in den Vorjahren. Eine 10 kWp Anlage sollte etwa 15.000 Euro kosten.

-

Berechnung der Wirtschaftlichkeit: Nutzen Sie Wirtschaftlichkeitsberechnungen, um die Rentabilität der Angebote zu überprüfen. Berücksichtigen Sie dabei den Kaufpreis, die erwartete Lebensdauer der Anlage, den erwarteten Stromertrag und die aktuellen Strompreise. Beispiel: 5 kWp Solaranlage für 9.000€ (1.800€/kWp). Unter Berücksichtigung der Eigenverbrauchsrate, der Einspeisevergütung und der Stromkosten aus dem Netz berechnet sich, dass sich die Anlage nach etwa 15,5 Jahren amortisiert. Für Haushalte mit höherem Stromverbrauch, wie solche mit Wärmepumpen oder Elektroautos, kann eine größere Anlage (z.B. 10 kWp) noch wirtschaftlicher sein.

-

Kurze Lieferzeiten: Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es jetzt kürzere Lieferzeiten für PV-Anlagen, was die Installation beschleunigt. Allerdings kann es regional zu Engpässen bei Fachkräften für die Installation kommen.

-

Vorsicht vor unseriösen Anbietern: Es wird vor Lockangeboten und unseriösen Firmen gewarnt. Es wird empfohlen, sich nicht von aggressiver Online-Werbung unter Druck setzen zu lassen und Angebote sorgfältig zu prüfen.

-

Nutzung von Vergleichsportalen: Holen Sie Angebote von mehreren Installationsfirmen ein. Für die Suche nach dem besten PV-Angebot wird empfohlen, Vergleichsportale zu nutzen.

Anleitung zur Planung, Auswahl und Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) für private Haushalte.

Planung und Vorgehensweise: In sieben Schritten wird erklärt, wie man die Eignung des Daches prüft, zwischen Eigenverbrauch und Volleinspeisung wählt und worauf beim Kauf und der Installation der Solaranlage zu achten ist.

Die sieben Schritte zur Prüfung der Eignung eines Daches für eine Photovoltaik-Anlage, zur Entscheidung zwischen Eigenverbrauch und Volleinspeisung sowie zu wichtigen Aspekten beim Kauf und der Installation der Anlage sind wie folgt:

-

Eignung des Daches prüfen:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Dach für eine Solaranlage geeignet ist. Dies beinhaltet die Bewertung der Dachausrichtung (idealerweise Süd, Ost oder West), der Dachneigung (optimal ca. 35 Grad), der Zugänglichkeit und der Beschaffenheit des Daches (kein Schattenwurf durch Bäume, Schornsteine oder ähnliches).

- Berücksichtigen Sie auch die Tragfähigkeit des Daches und ob eventuell eine Sanierung notwendig ist.

-

Eigenverbrauch oder Volleinspeisung entscheiden:

- Entscheiden Sie, ob Sie den erzeugten Strom größtenteils selbst verbrauchen (Eigenverbrauch) oder komplett ins Netz einspeisen (Volleinspeisung) möchten. Dies hängt von Ihrem persönlichen Stromverbrauch und den finanziellen Aspekten ab.

-

Netzanschluss und Installation planen:

- Koordinieren Sie den Netzanschluss und die Installation der Solaranlage. Dies umfasst die Auswahl des Installationsbetriebs, die Terminplanung und die Abstimmung mit dem lokalen Netzbetreiber.

-

Nach der Installation:

- Melden Sie die Anlage im Marktstammregister an und beantragen Sie die Einspeisevergütung.

- Beachten Sie weitere Schritte wie die regelmäßige Wartung der Anlage und die Überwachung der Erträge.

Fazit: Detaillierte Anleitung für Interessierte, die eine PV-Anlage installieren möchten. Er betont die verbesserte Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit von Solaranlagen im Jahr 2024 und gibt praktische Tipps für die Planung und Umsetzung des Projekts.

Förderung von PV-Anlagen

Die Förderung erfolgt hauptsächlich durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die Höhe der Förderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme und der Art der Stromerzeugung. Außerdem gibt es auch steuerliche Anreize für die Nutzung von Solarstrom, wie z.B. die Möglichkeit, den selbst erzeugten Strom steuerfrei zu verbrauchen oder eine Investitionsabzugsbetrag in Anspruch zu nehmen.

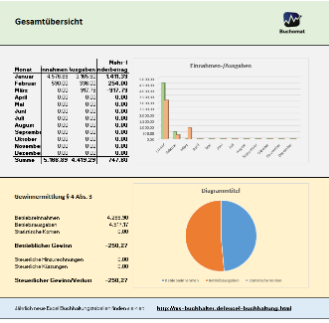

Der Photovoltaik Rechner ermittelt den Stromertrag, die Kosten, die Einspeisevergütung sowie die erwartete Rendite Ihrer Solaranlage. Die Erträge werden nach der Einspeisevergütung berechnet. Berechnen Sie jetzt die Wirtschaftlichkeit mit dem Solarrechner schnell, einfach & kostenlos:

Photovoltaik Rechner

Funktionsweise einer Photovoltaikanlage

Zentrale Komponente einer Photovoltaik-Anlage ist das -Photovoltaik-Modul. Ein Photovoltaik-Modul besteht aus vielen Solarzellen, die aus Halbleitern (meist Silizium) gefertigt werden. Neue Materialien sind in der Entwicklung und werden in der Praxis teilweise schon eingesetzt. Wenn die Sonne auf die Solarzelle scheint, dann wandelt diese die eingestrahlte Sonnenenergie in elektrische Energie um (bei gängigen Solarzellen liegt der Wirkungsgrad je nach Halbleitermaterial zwischen ca. 5 % und 20 %). Dabei wird das einfallende Licht im Halbleiter absorbiert und erzeugt positive und negative Ladungsträger. Im Halbleiter besteht ein elektrisches Feld, das die positiven und negativen Ladungsträger voneinander trennt und zu getrennten Kontakten ableitet. Werden die beiden Kontakte außen miteinander verbunden, fließt ein elektrischer Strom (Gleichstrom). Ein Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in den haushaltsüblichen 230 Volt-Wechselstrom um. (Aus Energie-Atlas Bayern)

Arten der Photovoltaikanlagen

Additive Photovoltaikanlagen (AdPV)

PV-Anlagen, bei denen die PV-Module zusätzlich an oder auf der Gebäudehülle z. B. Dach oder Fassade angebracht sind. Sie können mittels Montagesystem sowohl parallel als auch mit geändertem Winkel zum angrenzenden Bauteil, z. B. aufgeständert auf dem Dach befestigt werden. Ihre einzige Funktion ist die Stromerzeugung.

- Aufdachanlage: PV-Module werden auf dem Dach angebracht.

- Fassadenanlage: PV-Module werden an der Fassade angebracht.

- Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen (GiPV): PV-Anlagen, bei denen die PV-Module Bestandteil der Gebäudehülle sind. Sie sind z. B. im Dach oder in der Fassade integriert und erfüllen außer der Funktion der Stromerzeugung noch mindestens eine weitere Funktion (= Doppelfunktion), z. B. Wetterschutz, Wärmeschutz, elektromagnetische Abschirmung, Design (aus Technischer Leitfaden Photovoltaikanlagen).

- Indachanlage – Dachintegrierte PV-Anlage: PV-Anlage, bei der die PV-Module Bestandteil des Daches sind z. B. in Form von Solardachsteinen, Solardachfolien oder Indach-Solarmodulen.

- Gebäudeintegrierte Fassadenanlage: PV-Anlage, bei der die PV-Module Bestandteil des Gebäudes sind.

- Freiflächenanlagen: PV-Anlage, bei der die PV-Module im Freien aufgestellt sind (früher zwingend auf Ackerland, jetzt Konversionsflächen, an Autobahnen oder Schienenwegen oder bereits versiegelte Flächen oder sonstige Flächen; vgl. § 32 Abs. 1 EEG).

Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen haben nicht nur aus ökologischer Sicht einen echten Mehrwert, sie können auch ökonomisch sehr attraktiv sein. Zwar werden die Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) schon seit längerer Zeit kontinuierlich gesenkt, dennoch kann sich eine gut konzipierte und optimal ausgerichtete Photovoltaikanlage als „Renditeobjekt“ in Anbetracht des derzeitigen Kapitalmarktniveaus durchaus sehen lassen. In den kommenden Jahren wird nicht nur die Stromeinspeisung in das allgemeine Netz im Vordergrund stehen, sondern aufgrund stetig steigender Strompreise der „Eigenverbrauch“ zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Hinweis: Die derzeit gültigen Vergütungssätze können über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (www.erneuerbare-energien.de) abgerufen werden. Aktuelle Bekanntgaben erfolgen auch durch Pressemitteilungen der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de).

Die jeweiligen Einspeisevergütungen sind zwar abhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage, bleiben dann aber konstant, so dass von Beginn an Planungssicherheit auf der Einnahmenseite besteht.

Für Photovoltaikanlagen gilt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 1.8.2004 (BGBl 2004 I S. 1918) sind Netzbetreiber verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien unverzüglich vorrangig an ihr Netz anzuschließen und den gesamten aus diesen Anlagen angebotenen Strom aus Erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und zu übertragen (§ 4 Abs. 1 EEG). Gleichzeitig sind die Netzbetreiber verpflichtet, den von ihnen übernommenen Strom zu vergüten (§ 5 EEG 2004). Die Höhe der Vergütung für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (sog. Solaranlagen) regelt § 11 EEG. Sie ist vor allem abhängig von der Leistung der Anlage, im Allgemeinen aber so hoch, dass die Betreiber regelmäßig nicht nur den überschüssigen, privat nicht benötigten, sondern den gesamten Strom an den Netzbetreiber veräußern. Das EEG (a.a.O.) gilt für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die nach dem 31.7.2004 und vor dem 1.1.2009 in Betrieb genommen worden sind.

Für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die nach dem 31.12.2008 in Betrieb genommen werden, gilt das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 25.10.2008 (BGBl 2008 I S. 2074) -Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2009). Auch nach diesem Gesetz sind die Netzbetreiber weiterhin verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien anzuschließen (§ 5 EEG 2009), den daraus erzeugten Strom abzunehmen (§ 8 EEG 2009) und mindestens in der gesetzlich festgelegten Höhe zu vergüten (§ 16 Abs. 1 EEG 2009). Mit dem Inkrafttreten des EEG 2009 am 1.1.2009 ist das EEG 2004 außer Kraft gesetzt worden.

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die bis zum 31.7.2004 in Betrieb genommen worden sind, unterfallen weiterhin dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29.3.2000 (BGBl 2000 I S. 305), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.12.2003 (BGBl 2003 I S. 3074), unter Beachtung der Übergangsbestimmungen in § 21 EEG 2004.

Zu den Solaranlagen gehören neben den Solarkollektoranlagen die Photovoltaikanlagen. Photovoltaikanlagen sind Anlagen, in denen mittels Solarzellen ein Teil der Sonnenstrahlung unmittelbar in elektrische Energie umgewandelt wird. Dagegen dienen Solarkollektoranlagen - oder auch thermische Solaranlagen - ausschließlich der Wärmerzeugung. Sie können lediglich über weitere Zwischenschritte - und damit nur indirekt - die erzeugte Wärme in elektrische Energie umwandeln.

Im Geltungsbereich des EEG 2009 sind Vergütungen für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, in § 33 EEG 2009 gesondert geregelt. Die Höhe der Vergütungen ist abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage (sog. Degression, vgl. § 20 EEG 2009). So wird zum Beispiel für eine im Jahre 2008 in Betrieb genommene Dachanlage mit einer Leistung von höchstens 30 kW eine Vergütung von 46,75 ct/kWh gewährt. Bei Inbetriebnahme einer solchen Anlage im Jahre 2010 sinkt die Vergütung dagegen auf 39,57 ct/kWh. Zusätzlich sieht das EEG 2009 für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von höchstens 30 kW erstmals einen gegenüber dem normalen Einspeisetarif (im Jahre 2009: 43,01 ct/kWh) reduzierten Vergütungssatz (im Jahre 2009: 25,01 ct/kWh) vor, soweit der erzeugte Strom nachweislich in unmittelbarer Nähe zur Anlage selbst verbraucht und nicht in das Netz eingespeist wird (vgl. § 33 Abs. 2 EEG 2009). Auch der reduzierte Vergütungssatz unterliegt der Degression nach § 20 EEG 2009. Nimmt der Betreiber der Photovoltaikanlage den reduzierten Vergütungssatz in Anspruch, so entfällt für ihn das Erfordernis, selbst benötigten Strom von einem anderen Energieversorger zu erwerben. Neben dem reduzierten Vergütungssatz wird folglich eine Ersparnis in Höhe des ortsüblichen Strompreises generiert. Darüber hinaus hat der Betreiber - unter der Voraussetzung des Verbrauchs in unmittelbarer Nähe der Anlage - die Möglichkeit, den Strom an einen Dritten zu veräußern. Nicht selbst verbrauchter und in das Netz eingespeister Strom - z.B. in Zeiten geringen eigenen Strombedarfs - wird daneben weiterhin mit dem normalen Einspeisetarif vergütet.

Die reduzierte Vergütung für selbst erzeugten und sofort verbrauchten Strom stellt neben dem normalen Tarif für eingespeisten Strom Betriebseinnahmen im Rahmen des Gewerbebetriebes Stromerzeugung dar. Sie wird dem Steuerpflichtigen vom Netzbetreiber für die Stromerzeugung gewährt. Soweit Steuerpflichtige selbst erzeugten und vom Netzbetreiber vergüteten Strom unmittelbar nach der Erzeugung für private Zwecke - z.B. im eigengenutzten Wohneigentum - selbst verbrauchen, liegt gleichzeitig eine Entnahme dieses Stroms vor. Die Entnahme ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG mit dem Teilwert anzusetzen, der bei selbsthergestellten Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens grundsätzlich den Wiederherstellungskosten (Reproduktionskosten) entspricht. Allerdings hat der BFH mit Urteil vom 6.8.1985 (BStBl 1986 II S. 17) auch entschieden, dass bei Entnahme eines Wirtschaftsguts aus dem Betrieb der Teilwert durch den Marktpreis bestimmt wird. Ich habe daher keine Bedenken, den Entnahmewert aus Vereinfachungsgründen in Anlehnung an den Strompreis für aus dem Netz des Energieversorgers bezogenen Strom zu schätzen. Hierbei ist auf den unter Berücksichtigung des allgemeinen Strom-Mixes - und nicht etwa eines besonderen Öko-Tarifes - angebotenen Stromtarif abzustellen. Wird der Strom an einen Dritten veräußert, so ist neben der reduzierten Vergütung des Netzbetreibers der vom tatsächlichen Stromabnehmer vereinnahmte Strompreis als Betriebseinnahme zu erfassen.

Top Photovoltaikanlagen und Steuer

Erläuterungen zu den Vergütungen nach dem EEG

Die im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) garantierte Vergütung für Strom aus Solarenergie wurde für Anlagen, die nach dem 30. Juni 2010 in Betrieb genommen werden, gekürzt. Die Höhe der Einspeisevergütung hängt dabei von Größe und Art der Anlage ab. Für Anlagen an oder auf Gebäuden bis einschließlich 30 kWp erhält der Betreiber eine Vergütung von derzeit 34,05 Ct/kWh, bis einschließlich 100 kWp, beträgt die Vergütung 32,39 Ct/kWh, bis einschließlich 1 MWp 30,65 Ct/kWh und ab einer Leistung von über 1 MW liegt die Vergütung bei 25,55 Ct/kWh (§§ 33 Abs. 1, 20 Abs. 4 EEG). Für Anlagen, die nach dem 30. September 2010 in Betrieb genommen werden verringert sich die Einspeisevergütung um jeweils weitere 3 % (§ 20 Abs. 4 EEG). Die Vergütung für Strom aus Freiflächen-Photovoltaikanlagen wurde ebenfalls zum 1. Juli 2010 angepasst. Strom aus Freiflächenanlagen auf versiegelten Flächen oder Konversionsflächen, die nach dem 30. Juni 2010 in Betrieb genommen werden, erhält eine Vergütung von 26,15 Ct/kWh. Strom aus Freiflächenanlagen an Autobahnen und Schienenwegen sowie auf zum 1. Januar 2010 ausgewiesenen Industrie- und Gewerbeflächen erhält eine Einspeisevergütung von 25,02 Ct/kWh (§ 32 Abs. 3 EEG). Für Anlagen, die nach dem 30. September 2010 in Betrieb genommen werden, verringert sich die Einspeisevergütung um jeweils weitere 3 Prozent (§ 20 Abs. 4 EEG). (aus dem Bayer. Solaratlas)

Förderprogramme für Photovoltaikanlagen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat in der Vergangenheit durch ihr Programm Nr. 140 „Solarstrom Erzeugen” durch langfristige, zinsgünstige Darlehen mit Festzinssätzen und tilgungsfreien Anlaufjahren u.a. die Investitionskosten für die Errichtung, die Erweiterung oder den Erwerb einer Photovoltaikanlage gefördert. Gegenwärtig fördert die KfW Photovoltaikanlagen mit ihrem Programm Nr. 270 „Erneuerbare Energien - Standard” ebenfalls durch langfristige, zinsgünstige Darlehen mit tilgungsfreien Anlaufjahren. Eine Gewährung von Zuschüssen sehen die Programme der KfW zurzeit nicht vor. Die jeweils aktuellen Förderprogramme der KfW bitte ich dem Internetportal der KfW Bankengruppe (www.kfw.de) zu entnehmen.

Neben dem Programm der KfW gibt es auch Förderprogramme der einzelnen Bundesländer, die jeweils unterschiedlich ausgestaltet sind. Niedersachsen hat jedoch kein eigenes Förderprogramm für Privatpersonen aufgelegt, so dass die Förderung von Photovoltaikanlagen hier lediglich durch das EEG sowie eventuelle zinsgünstige KfW-Darlehen erfolgt. Vorhaben im Bereich der Forschung und Entwicklung werden dagegen durch das Niedersächsische Innovationsförderprogramm für bestimmte Personenkreise gefördert.

Größe und Auslegung der PV-Anlage

Der Flächenbedarf einer PV-Anlage hängt von der zu installierenden Leistung ab, die in Kilowatt-Peak (kWp) gemessen wird. Ein kWp gibt die maximal abgegebene elektrische Leistung bei senkrechter Einstrahlung an. 6 bis 8 m2 Modulfläche entsprechen einer Spitzenleistung von etwa 1 kWp. Mit einer 1 kWp-Anlage können in Deutschland zwischen 700 und 1000 kWh Strom pro Jahr erzeugt werden. (Aus Energie-Atlas Bayern).

Durchschnittliche Anlage – Richtwerte: Für den Vergleich mit anderen Energieträgern finden Sie im Folgenden Werte für eine „typische Anlage”. Ausgegangen wird von einem Neubau bei optimaler Ausrichtung (30° Neigung, Südausrichtung ohne Schattenwurf). Die genannten Daten sind Richtwerte und können nicht die fachliche Planung für einkonkretes Bauvorhaben ersetzen.

Dachanlage(kristalline Module)

Installierte Leistung 20 kWp

Strommenge (pro Jahr) 20.000 kWh

Flächenbedarf 150 m2

Investitionskosten 30.000 € (1.500 €/kWp)

Betriebskosten (jährlich) 700 € (35 €/kWp)

Stromgestehungskosten 0,12 €/kWh

Energetische Amortisation 1,3 Jahre

Freiflächenanlage (Dünnschichtmodule)

Installierte Leistung 1.500 kWp

Strommenge (pro Jahr) 1,5 Mio. kWh

Flächenbedarf 4,5 ha

Investitionskosten 1,65 Mio. € (1100 €/kWp)

Betriebskosten 52.500 €

Stromgestehungskosten 0,10 €/kWh

Energetische Amortisation 0,8 Jahre

(Quellen: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 2013, bifa Umweltinstitut GmbH 2013, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Energie-Atlas Bayern)

Kosten einer PV-Anlage

Durchschnittspreis je kWp 2010 2011 2012

netto 2.740 EUR 2.230 EUR 1.760 EUR

Aus BLW 3 vom 18.01.2013, PV-Anlagen: Die Preise purzeln weiter (aus Was dürfen Photovoltaik-Dachanlagen ab Mai 2014 kosten? aus Landesanstalt für Landwirtschaft > Agrarökonomie > Ökonomik regenerative Energie)

Wechselrichter: Von 1990 bis 2004 hat sich der Preis der Geräte pro Watt halbiert, was fünf Prozent Preisrückgang im Jahr ausmacht. Bis heute ist der spezifische Preis gemessen an 1990 sogar um mehr als 75 % gefallen. Zugleich stieg der Wirkungsgrad: Die Ausbeute netzgekoppelter Wechselrichter ist seit 1990 von rund 90 % bis heute auf Spitzenwerte von fast 99 % angestiegen. Und auch die Lebensdauer – in der Anfangszeit waren Ausfälle der Wechselrichter die häufigste Fehlerquelle – wurde stetig verbessert: Inzwischen sind Wechselrichter so konzipiert, dass sie mindestens zwei Jahrzehnte überstehen sollten. Der sog. MTBF-Wert, was für Mean Time Between Failures steht, für die mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen, liegt inzwischen bei 100.000 Stunden.

Aus Innovationsentwicklung der Erneuerbaren Energie, Renews Spezial 37/2010 der Agentur für Erneuerbare Energien

Speicherkosten: Stromspeicher verfügen über unterschiedliche technische Kennzahlen, die für die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von Stromspeichern wichtig sind. Die gesamten Investitionskosten oder spezifischen Investitionskosten pro kWh Speicherkapazität erlauben keine aussagekräftige Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Batterietypen oder – modellen. Zur besten Vergleichbarkeit sollten die Speicherkosten pro kWh gespeicherte Energie herangezogen werden. Die folgende Tabelle 1 zeigt vereinfacht, wie man die Speicherkosten zwischen zwei Modellen vergleichen kann.

Tabelle 1: Vergleich zweier Batterietypen

Batterie A Batterie B

Nennkapazität (kWh) 4.0 8.0

Entladetiefe (%) 95 50

Nutzbare Speicherkapazität (kWh) 3,8 4,0

Vollzyklen (Anzahl) 7.000 3.000

Lebensdauer in Jahren (Annahme: 300 Vollzyklen pro Jahr) 23,3 10,0

Systemwirkungsgrad (%) 94 85

Betriebskosten p. a. (% von Investitionskosten) 1,0 1,0

Investitionskosten netto (€) 8.500 8.000

Förderung (30 %) in € 2.550 2.400

Speicherkosten (€/kWh) 0,32 0,63

Wenn man nur auf einzelne Werte achtet, wie z. B. die Investitionskosten sowie die Nennkapazität, würde man zu einem falschen Schluss kommen. Nur durch den Vergleich aller relevanten Parameter erhält man ein akkurates Bild über die Wirtschaftlichkeit eines Stromspeichers. Aus Marktübersicht von Stromspeichern im Photovoltaikbereich, LfL

Photovoltaikanlage + Steuern

Errichtung und Betrieb einer Photovoltaikanlage – Steuerliche Grundlagen

Die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaikanlage bringen nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch komplexe steuerliche Überlegungen mit sich. Dieses Informationsblatt gibt einen Überblick über die wichtigsten steuerlichen Aspekte, die Betreiber von Photovoltaikanlagen beachten sollten.

Einkommensteuerliche Behandlung

Gewerbliche Tätigkeit

Die Einspeisung von Strom aus einer Photovoltaikanlage in das öffentliche Netz kann unter bestimmten Umständen als gewerbliche Tätigkeit angesehen werden. Wenn Sie mit der Anlage einen Gewinn erzielen möchten, müssen Sie dies als Einkünfte aus Gewerbebetrieb versteuern. Dazu gehört der Gewinn, der als Differenz zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben berechnet wird.

Für kleine Anlagen mit einer Leistung von bis zu 10,0 kW(p), die vor 2022 installiert wurden, gibt es Vereinfachungen. So kann unter bestimmten Umständen angenommen werden, dass keine Gewinnerzielungsabsicht besteht, was steuerlich als "Liebhaberei" behandelt wird. Dies entbindet von der Pflicht, eine Gewinnermittlung abzugeben.

Gemäß § 3 Nr. 72 EStG sind Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf sonstigen Gebäuden wie Gewerbeimmobilien oder Garagenhöfen mit einer installierten Gesamtbruttoleistung von bis zu 15 kW (Peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit steuerfrei. Für Einfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien gilt eine Grenze von 30 kW (Peak). Es besteht eine Obergrenze von 100 kW (Peak) pro Steuerpflichtigem oder Mitunternehmerschaft. Die Steuerbefreiung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2022. Die Befreiung umfasst sowohl Einnahmen als auch Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlagen. Die Steuerbefreiung ist unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms und gilt auch für vermögensverwaltende Personengesellschaften, ohne dass eine gewerbliche Infektion der Vermietungseinkünfte eintritt.

Die Anwendung der Kleinunternehmerregelung kann zusätzlich in Betracht kommen, wodurch die Umsatzsteuer nicht erhoben wird. Die Veräußerung des erzeugten Stroms stellt entgeltliche Lieferungen dar, jedoch kann die Kleinunternehmerregelung anwendbar sein, sodass keine Umsatzsteuer anfällt.

Zusammenfassend sind Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen unter den genannten Voraussetzungen steuerfrei. Die genauen Kriterien für die Steuerbefreiung sind im § 3 Nr. 72 EStG festgelegt.

Steuerliche Erfassung

Die steuerliche Erfassung erfolgt durch Abgabe eines elektronischen Fragebogens über das Portal www.elster.de . Diese Anmeldung ist der erste Schritt zur korrekten steuerlichen Behandlung Ihrer Photovoltaikanlage.

Umsatzsteuerliche Behandlung

Unternehmereigenschaft

Jeder Betreiber einer Photovoltaikanlage wird umsatzsteuerlich als Unternehmer betrachtet, wenn er regelmäßig Strom einspeist. Dies gilt unabhängig von der Gewinnerzielungsabsicht.

Kleinunternehmerregelung

Wenn Ihr Jahresumsatz 22.000 € nicht überschreitet, fallen Sie automatisch unter die Kleinunternehmerregelung des UStG. Dies bedeutet, dass Sie keine Umsatzsteuer auf Ihre Stromverkäufe erheben und auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen können. Es ist wichtig, Ihren Netzbetreiber über diese Regelung zu informieren, um steuerliche Komplikationen zu vermeiden.

Regelbesteuerung

Überschreitet Ihr Umsatz jedoch die Grenze, müssen Sie zur Regelbesteuerung wechseln. Dies bedeutet, dass Sie Umsatzsteuer auf die eingespeiste Elektrizität zahlen und Vorsteuern abziehen können. Dies erfordert die regelmäßige Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Jahreserklärungen.

Neuregelungen ab 2022 und 2023

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden verschiedene Vereinfachungen eingeführt. Seit 2022 sind bestimmte Photovoltaikanlagen von der Einkommensteuer befreit. Ab 2023 gilt zudem ein Umsatzsteuersatz von 0% für die Lieferung und Installation kleiner Photovoltaikanlagen. Für die Inanspruchnahme dieser Regelungen ist kein Antrag erforderlich, jedoch müssen spezifische Bedingungen erfüllt sein, wie die Leistung und der Standort der Anlage.

Fazit

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage kann neben ökologischen auch erhebliche steuerliche Vorteile mit sich bringen. Es ist jedoch essentiell, die steuerlichen Regelungen genau zu verstehen und korrekt umzusetzen. Für weiterführende Fragen empfehlen wir, sich an einen Steuerberater zu wenden oder das Informationsmaterial des Finanzamts zu konsultieren. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Photovoltaikanlage nicht nur umweltfreundlich, sondern auch steueroptimiert betrieben wird.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat wichtige Fragen zur steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen geklärt, insbesondere im Hinblick auf die Einkommensteuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG. Hier sind einige der Kernpunkte aus dem BMF-Schreiben zusammengefasst:

-

Zeitliche Anwendung: Die Grundsätze des BMF-Schreibens gelten für Einnahmen und Entnahmen ab dem 1. Januar 2022. Die zeitliche Zuordnung folgt der Art der Gewinnermittlung, also z.B. nach dem Zufluss- und Abflussprinzip bei einer Einnahmenüberschussrechnung.

-

Vereinfachungsregelung: Für Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen wurden, kann die Vereinfachungsregelung, die eine Gewinnerzielungsabsicht verneint, noch bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden.

-

Investitionsabzugsbeträge: Wenn für eine Photovoltaikanlage kein steuerlicher Gewinn mehr zu ermitteln ist, scheidet die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags aus. Bereits in Anspruch genommene Abzugsbeträge müssen rückwirkend aufgelöst werden, wenn sie auf eine nach dem 31. Dezember 2021 begünstigte Anlage übertragen werden.

-

Gewerbliche Infektion: Für Photovoltaikanlagen, die ab 2022 betrieben werden und keinen Gewinn mehr erzielen, entfällt die gewerbliche Infektion. Es gibt eine Billigkeitsregelung bis zum 31. Dezember 2023, um eine zwangsweise Entnahme von Wirtschaftsgütern zu verhindern.

-

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen: Für begünstigte Photovoltaikanlagen kann die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach § 35a EStG in Anspruch genommen werden, sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind.

-

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen: Das BMF-Schreiben äußert sich nicht zur Anwendbarkeit von § 35c EStG, der Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen.

Das BMF-Schreiben bietet somit wichtige Orientierungshilfen, lässt aber auch einige Fragen offen, die in der Praxis weiterhin für Diskussionen sorgen könnten. Insbesondere die Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen und die fehlende Klarheit bezüglich der Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen könnten weiterhin Anlass für rechtliche Auseinandersetzungen geben. Steuerberater und Steuerpflichtige sollten daher die Entwicklungen in diesem Bereich im Auge behalten und gegebenenfalls Einspruch einlegen oder Anträge auf Billigkeit stellen, um ihre Rechte zu wahren.

Photovoltaikanlagen: Was ist steuerlich zu beachten?

Steuertipps: Siehe auch "Steuerliche Behandlung von Photovoltaikanlagen" +

Investitionsabzugsbetrag & Photovoltaikanlagen"

Interessante Internetadressen für Photovoltaik

Steuern

- Photovoltaik , Steuer + Finanzamt

- V B 105/17 - Grundsätzliche Bedeutung: Stromspeicher keine ...

- Photovoltaik -Anlage Archives - Steuerblog www.steuerschroeder.de

- Photovoltaikanlage kostenlos + online berechnen

- Steuerliche Regelungen Erwerb und Betrieb einer Photovoltaikanlage

Rechtliches

- www.clearingstelle-eeg.de

- www.energieverbraucher.de

Förderungen

- www.kfw.de

- www.solarfoederung.de

- www.energiefoerderung.info

Behörden und Verbände

- Bundesumweltministerium: www.bmu.de und www.erneuerbare-energien.de

- Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de

- Bundesverband Solarwirtschaft: www.solarwirtschaft.de

- Bundesverband Erneuerbare Energie: www.bee-ev.de

- Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie: www.dgs-solar.org

- Bund der Energieverbraucher: www.energieverbraucher.de

Noch mehr hilfreiche Steuerrechner

Aktuelles + weitere Infos

Neue Richtlinien zur Bewertung von Grundstücken mit Windkraft- und Freiflächen-Fotovoltaikanlagen

Die Bewertung von Grundstücken, auf denen Windkraftanlagen oder Freiflächen-Fotovoltaikanlagen installiert sind, folgt spezifischen steuerlichen Vorgaben. Kürzlich haben die obersten Finanzbehörden der Länder in einem gleichlautenden Erlass neue Anweisungen für die Bewertung dieser Grundstücke gemäß § 179 des Bewertungsgesetzes (BewG) herausgegeben.

Hintergrund und Anwendungsbereich

Grundstücke, die für den Betrieb von Windkraftanlagen oder Freiflächen-Fotovoltaikanlagen genutzt werden, sind als Grundvermögen zu bewerten. Diese Anlagen selbst gelten nach § 176 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BewG als Betriebsvorrichtungen und sind nicht in das Grundvermögen einzubeziehen. Dies ist bedeutend, da es direkte Auswirkungen auf die steuerliche Bewertung des Grundstücks hat.

Bodenrichtwert als Basis der Bewertung

Die Erlassvorgaben konkretisieren, dass bei der Bewertung dieser Grundstücke der Bodenrichtwert heranzuziehen ist, der vor dem Bewertungsstichtag ermittelt wurde. Dieser Wert sollte die spezifischen Merkmale des Grundstücks reflektieren. Wenn die Nutzung des Grundstücks durch die Anlagen planungsrechtlich zulässig ist, muss der angesetzte Bodenrichtwert dieser Nutzung entsprechen.

Spezifische Bodenrichtwerte

Wenn für ein Grundstück ein spezifischer Bodenrichtwert für die Nutzung als Energieerzeugungsfläche (z. B. für Windkraft oder Fotovoltaik) existiert, ist dieser heranzuziehen. Falls solch ein spezifischer Wert nicht vorhanden ist, können alternative Bewertungsansätze aus den Daten der örtlichen Gutachterausschüsse abgeleitet werden, zum Beispiel durch Anwendung von Faktoren zum Bodenrichtwert für Ackerlandflächen.

Fehlende spezifische Bodenrichtwerte

Wenn weder spezifische Bodenrichtwerte vorhanden sind noch alternative Daten zur Verfügung stehen, kann der Bodenwert nach § 179 Satz 4 BewG durch Kapitalisierung von Erträgen oder andere geeignete Methoden bestimmt werden. Dabei sind die jährlichen Nutzungsentgelte für das Grundstück und die Ertragslage maßgeblich.

Praktische Anwendung und Beispiel

Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Anwendung dieser Vorgaben: Angenommen, ein Grundstück im Außenbereich wird für eine Windkraftanlage genutzt, und die jährliche Pacht beträgt 6.000 EUR bei einem Pachtvertrag über 30 Jahre. Ist nur der Bodenrichtwert für Ackerlandflächen bekannt, wird dieser zusammen mit dem kapitalisierten Nutzungsentgelt zur Bewertung herangezogen.

Dieser neue Ansatz stellt sicher, dass die steuerliche Bewertung von Grundstücken mit Windkraft- und Freiflächen-Fotovoltaikanlagen realitätsnah und gerecht erfolgt. Es wird auch die Komplexität der Bewertung solcher speziellen Immobilien unterstrichen und die Notwendigkeit betont, angemessene und faire Bewertungsverfahren anzuwenden, die sowohl den technischen als auch den wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen.

Fazit

Die neuen Regelungen bieten eine klare Richtlinie für die Bewertung von Grundstücken mit Windkraftanlagen oder Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Für Eigentümer und Investoren ist es wichtig, diese Richtlinien zu verstehen und bei der Bewertung ihrer Grundstücke entsprechend anzuwenden, um steuerliche Nachteile zu vermeiden.

Neue Regelungen zur Förderung spezieller Photovoltaikanlagen durch den Bundestag verabschiedet

Am 26. April 2024 hat der Deutsche Bundestag eine wichtige gesetzliche Änderung zur Förderung der Photovoltaik angenommen. Mit dem zweiten Teil des sogenannten Solarpakets I, das eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften beinhaltet, setzt der Bundestag ein starkes Zeichen für den Ausbau der solaren Energieerzeugung in Deutschland.

Die Abstimmung im Bundestag

Mit einer deutlichen Mehrheit von 384 Ja-Stimmen, bei 79 Gegenstimmen und 200 Enthaltungen, zeigt das Ergebnis der Abstimmung eine breite Zustimmung unter den Parlamentariern für die Weiterentwicklung der Photovoltaik. Dies erfolgte nach eingehender Prüfung der Finanzierbarkeit durch den Haushaltsausschuss sowie einer positiven Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie.

Hauptziele des Gesetzentwurfs

Die Gesetzesänderung zielt darauf ab, die im EEG 2023 festgelegten Ausbauziele effizient und systemverträglich zu erreichen. Dies beinhaltet eine stärkere Integration der Photovoltaik in das bestehende Energieversorgungssystem und die Schaffung nachhaltiger wirtschaftlicher Anreize zur Investition in Solartechnologie. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Strategie, die Deutschland näher an sein Ziel bringen soll, bis 2045 klimaneutral zu sein.

Reaktionen und politische Diskussionen

Während der Entschließungsantrag der Partei Die Linke keine Mehrheit fand, verdeutlicht die allgemeine Zustimmung zum Gesetzentwurf das politische Engagement für die Energiewende in Deutschland. Die Diskussionen im Parlament betonten die Notwendigkeit, die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kontinuierlich anzupassen, um die Herausforderungen der Energiezukunft zu bewältigen.

Ausblick

Mit der Annahme dieses Gesetzes werden neue Kapazitäten für den Ausbau der Photovoltaik freigesetzt, was entscheidend ist, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Energieversorgungssicherheit zu erhöhen. Die Bundesregierung zeigt sich entschlossen, die erneuerbaren Energien als Rückgrat der zukünftigen Energieinfrastruktur zu etablieren.

Dieser Schritt ist ein entscheidender Meilenstein auf Deutschlands Weg zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Energiezukunft. Für Investoren und Betreiber von Photovoltaikanlagen bedeutet dies neue Möglichkeiten und potentielle Wachstumschancen im Sektor der erneuerbaren Energien.

Weiterführende Informationen

Für detaillierte Informationen zur Gesetzesänderung und den daraus resultierenden Möglichkeiten können Sie die vollständige Meldung auf der Website des Deutschen Bundestages einsehen. Engagieren Sie sich in der Diskussion und teilen Sie diesen Beitrag über die sozialen Medien, um das Bewusstsein und die Unterstützung für erneuerbare Energien zu fördern.

Denkmalschutz vs. Solaranlagen: OVG NRW stärkt Ausbau erneuerbarer Energien!

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat in zwei wegweisenden Urteilen vom 27. November 2024 entschieden, dass der Denkmalschutz der Installation von Solaranlagen in vielen Fällen nicht entgegensteht . Dies ist eine großartige Nachricht für Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, die einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen!

Hintergrund der Entscheidungen:

Im Fokus standen zwei Fälle aus Nordrhein-Westfalen, in denen die Errichtung von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden beantragt wurde:

- Düsseldorf: Installation einer Solaranlage auf einer teilweise einsehbaren Dachfläche in der denkmalgeschützten "Golzheimer Siedlung".

- Siegen: Geplante Solaranlage auf dem Dach einer ehemaligen Schule, die als Baudenkmal eingetragen ist.

In beiden Fällen wurden die Solarmodule so gewählt, dass sie die Denkmaleigenschaften möglichst wenig beeinträchtigen. Während das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Genehmigung erteilte, lehnte das Verwaltungsgericht Arnsberg im Fall Siegen ab. Das OVG NRW hob nun beide Entscheidungen zugunsten der Eigentümer auf.

Die Begründung des OVG NRW:

Das Gericht stellte klar, dass die Priorisierung erneuerbarer Energien durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) auch im Denkmalrecht zu berücksichtigen ist. Erneuerbare Energien haben somit grundsätzlich Vorrang, es sei denn, es liegen besondere denkmalschutzrechtliche Umstände vor.

Entscheidend ist die Abwägung im Einzelfall:

- Welche Gründe führten zur Unterschutzstellung des Denkmals?

- Werden zentrale denkmalwertbegründende Eigenschaften durch die Solaranlage beeinträchtigt?

Beispiele aus den Urteilen:

- Düsseldorf: Die Solaranlage auf der straßenabgewandten Dachfläche beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Siedlung nicht erheblich.

- Siegen: Die Solaranlage beeinträchtigt weder das Erscheinungsbild des Gebäudes noch seine denkmalwertbegründenden Eigenschaften (der Dachreiter).

Fazit:

Die Urteile des OVG NRW schaffen Klarheit und stärken den Ausbau erneuerbarer Energien. Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude haben nun gute Chancen, eine Genehmigung für Solaranlagen zu erhalten, wenn diese denkmalschonend gestaltet sind.

Rechtsgrundlagen zum Thema: Photovoltaikanlage

UStAEUStAE 2.5. Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung

UStAE 13b.2. Bauleistungen

UStAE 15.2c. Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen

UStAE 15.6a. Vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten Grundstücken

UStAE 24.6. Vereinfachungsregelung für bestimmte Umsätze von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

UStAE 2.5. Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung

UStAE 13b.2. Bauleistungen

UStAE 15.2c. Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen

UStAE 15.6a. Vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten Grundstücken

UStAE 24.6. Vereinfachungsregelung für bestimmte Umsätze von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

EStH 4.7

Steuer-Newsletter.

Steuer-Newsletter.