Jahresabschluss: Erstellung, Bestandteile, Frist, Offenlegung

Was muss ein Jahresabschluss enthalten? + Wie mache ich ein Jahresabschluss?

Inhalt

- Der Jahresabschluss: Aufgabe, Bestandteile, Interessengruppen

- Vorbereitung und Erstellung des Jahresabschlusses

- Frist Jahresabschluss

- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

- Wie viel kostet ein Jahresabschluss?

- Was passiert wenn man keinen Jahresabschluss macht?

- Zusammenfassung

- FAQs zum Jahresabschluss: Alles, was Sie wissen müssen

- Checkliste Jahresabschluss

- Aktuelles, Rechtsgrundlagen + Rechtsprechung

Müssen Sie einen Jahresabschluss aufstellen? Hier ein Schnellcheck:

Bilanzierungspflicht

Überblick

- Aufgabe, Zweck und Definition Jahresabschluss

- Bestandteile des Jahresabschlusses

- Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften

- Der Jahresabschluss von Einzelunternehmen und Personengesellschaften

- Interessengruppen und Sichtweisen

Aufgabe, Zweck und Definition Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist ein wichtiger Bericht über die finanzielle Situation eines Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres. Der Jahresabschluss dient der Rechenschaftslegung des Unternehmens gegenüber Kapitalgebern, Gläubigern, Geschäftspartnern, Behörden, Gerichten, Mitarbeitern usw. Gerade an den wirtschaftlichen Verhältnissen größerer Unternehmen hat die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse (z. B. hinsichtlich der Arbeitsmarktlage und des Steueraufkommens), weshalb beispielsweise Kapitalgesellschaften und bestimmte offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264 a HGB grundsätzlich verpflichtet sind, Jahresabschluss und Lagebericht offen zu legen. Art und Umfang der Offenlegungspflicht (Offenlegung im elektonischen Bundesanzeiger) richten sich nach der Größe des Unternehmens.

Definition: Der Jahresabschluss ist eine Zusammenfassung der Rechnungslegung eines Unternehmens über sein Betriebsvermögen, seine Verbindlichkeiten, sowie der Aufwendungen und Erträge im abgelaufenen Geschäftsjahr. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat Handelsbräuche, Rechtsprechungen und Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre zu berücksichtigen.

Das jährliche Ergebnis der Buchführungsarbeiten ist derJahresabschluss. Er besteht grundsätzlich aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 242 Abs. 3 HGB). Daneben haben Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH) und bestimmte offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264 a HGB dem Jahresabschluss einen Anhang hinzuzufügen. Darüber hinaus müssen sie einen Lagebericht erstellen (§ 264 Abs. 1 HGB), soweit es sich nicht um kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 HGB handelt.

In Deutschland müssen Unternehmen einen Jahresabschluss aufstellen, wenn sie kaufmännisch tätig sind und ihre Bilanzsumme oder Umsatzerlöse bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Die Erstellung des Jahresabschlusses muss bei großen Kapitalgesellschaften innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Wenn das Geschäftsjahr also am 31. Dezember endet, muss der Jahresabschluss bis zum 31. März des Folgejahres vorliegen. Für kleinere Gesellschaften gibt es Erleichterungen. Siehe auch Fristen.

Hinsichtlich der Verpflichtung, die Daten des Jahresabschlusses elektronisch zu übermitteln, vgl. E-Bilanz.

Die Einzelposten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ermöglichen

- die Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn),

- die Bemessung der Steuern,

- die Kontrolle der Finanzierung und

- die Überwachung der Liquidität.

Darüber hinaus liefert sie die Basis für weitere Berechnungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, Statistik und Planungsrechnung.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Umfang der Jahresabschlüsse ist abhängig von der Rechtsform und von der Größe des Unternehmens. Er beinhaltet verschiedene Bestandteile, darunter:

- Bilanz: Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenswerte, Schulden und das Eigenkapital des Unternehmens zum Bilanstichtag.

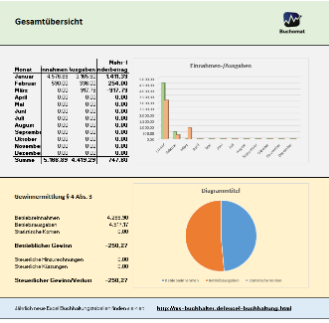

- Gewinn- und Verlustrechnung: Die Gewinn- und Verlustrechnung (auch "Erfolgsrechnung" genannt) zeigt die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens während des Geschäftsjahres an, um den Gewinn oder Verlust zu ermitteln.

- Anhang: Der Anhang enthält detaillierte Informationen zu den in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführten Posten. Hierzu gehören beispielsweise Erläuterungen zu Bilanzpositionen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

- Lagebericht: Im Lagebericht wird die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr dargestellt. Er enthält Informationen zu den Geschäftsaktivitäten, der Finanzlage und der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

- Kapitalflussrechnung: Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen in der Liquidität des Unternehmens während des Geschäftsjahres an.

- Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: Wenn der Jahresabschluss von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft wurde, enthält er den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers.

All diese Bestandteile zusammen bilden den Jahresabschluss und dienen dazu, die finanzielle Situation und Entwicklung des Unternehmens für Investoren, Gläubiger, Steuerbehörden und andere Interessenten transparent und nachvollziehbar zu machen. Siehe auch Interessengruppen.

Für Einzelunternehmen und Personenhandelsgesellschaften besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 242 Abs. 3 HGB).

Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben nach § 264 Abs. 1 HGB den Jahresabschluss im Sinne des § 242 Abs. 3 HGB um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen. Das gleiche gilt für Genossenschaften (§ 336 Abs. 1 HGB). Kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen (Wahlrecht).

Hinweis: Diese Regelungen gelten auch für bestimmte Personengesellschaften im Sinne des § 264a HGB, bei denen mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter mittelbar oder unmittelbar eine natürliche Person ist.

Für Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften, die Töchterunternehmen von börsennotierten Konzernen sind, besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 HGB bzw. § 264b HGB nicht die Verpflichtung, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den Vorschriften des HGB aufzustellen bzw. offen zu legen, vgl. Rechnungslegungsvorschriften.

Für Unternehmen aller Rechtsformen, die unter das Publikationsgesetz (PublG) fallen, ergibt sich die Rechtsgrundlage aus § 5 Abs. 1 PublG.

Siehe auch Einteilung der Größenklassen vgl. Schwellenwerte von Unternehmen.

Top Jahresabschluss

Schwellenwerte für die Erstellung des Jahresabschlusses

Hier sind die Schwellenwerte für die Erstellung des Jahresabschlusses:

- Kleinstkapitalgesellschaften: Eine Kleinstkapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, das zwei der folgenden Kriterien nicht überschreitet: Bilanzsumme von 350.000 Euro, Umsatzerlöse von 700.000 Euro und durchschnittlich 10 Mitarbeiter im Geschäftsjahr.

- Kleine Kapitalgesellschaften: Eine kleine Kapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, das zwei der folgenden Kriterien nicht überschreitet: Bilanzsumme von 6 Millionen Euro, Umsatzerlöse von 12 Millionen Euro und durchschnittlich 50 Mitarbeiter im Geschäftsjahr.

- Mittelgroße Kapitalgesellschaften: Eine mittelgroße Kapitalgesellschaft ist ein Unternehmen, das zwei der folgenden Kriterien nicht überschreitet: Bilanzsumme von 20 Millionen Euro, Umsatzerlöse von 40 Millionen Euro und durchschnittlich 250 Mitarbeiter im Geschäftsjahr.

Siehe auch Größenklassen von Unternehmen

Für Unternehmen, die nicht gewerblich tätig sind, wie beispielsweise Freiberufler, ist keine Erstellung eines Jahresabschlusses erforderlich. Es ist jedoch wichtig, die gesetzlichen Buchhaltungsvorschriften zu beachten und alle notwendigen Dokumente und Unterlagen aufzubewahren.

Top Jahresabschluss

Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften

Das Handelsrecht stellt unterschiedliche Anforderungen an den Jahresabschluss von Kapital- und Nichtkapitalgesellschaften.

- Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (§ 242 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 264 Abs. 1 HGB).

- Der Jahresabschluss von kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, die keinen Konzernabschlusses aufzustellen haben, ist um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern; für die Erweiterung um eine Segmentberihterstattung besteht ein Wahlrecht (§ 264 ABs. 1 Satz 2 HGB).

- Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften ergänzen diesen Jahresabschluss durch einen Lagebericht(§ 264 Abs. 1 Satz 4 HGB).

- Konzerne erstellen darüber hinaus einen Konzernabschluss, der aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn-und-VerlustsrechnungKonzernanhang, Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel besteht. Eine Segmentberichterstattung darf aufgestellt werden. Darüber hinaus ist ein Konzernlagebericht aufzustellen.besteht.

Aufgestellt wird der Jahresabschluss von den gesetzlichen Vertretern. Das sind bei einer Aktiengesellschaft die Vorstandsmitglieder, bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien die persönlich haftenden Gesellschafter und bei einer GmbH die Geschäftsführer.

Die Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses beträgt bei

- großen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften drei Monate nach dem Bilanzstichtag,

- bei kleinen Kapitalgesellschaften maximal sechs Monate nach dem Bilanzstichtag.

Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften (auch Genossenschaften und Konzerne) müssen ihren Jahresabschluss und ihren Lagebericht prüfen lassen. Zur Prüfung berechtigt sind grundsätzlich nur Wirtschaftsprüfer, bei mittelgroßen GmbHs auch vereidigte Buchprüfer.

Nach der Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer erfolgt die Feststellung durch die Gesellschafter (GmbH) bzw. durch den Aufsichtsrat (AG). Darüber hinaus müssen Kapitalgesellschaften, Konzerne, Genossenschaften und GmbH & Co. KGs ihren Jahresabschluss offen legen (§§ 325-327 HGB). Hierzu reichen die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften spätestens mit Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres den Jahresabschluss (mit Bestätigungsvermerk bzw. dessen Versagung, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, die Corporate Governance Erklärung) beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch ein; die Einreichung ist im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Für Konzernabschlüsse ist analog vorzugehen. Von dieser Grundregel gelten gem. §§ 325- 328 HGB bestimmte Ausnahmen und Ergänzungen, auf die an dieser Stelle nicht im Einzelnen eingegangen wird. Der Umfang der Offenlegungspflicht ergibt sich aus den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (siehe im Einzelnen den Beitrag Offenlegung des Jahresabschlusses ).

Top Jahresabschluss

Der Jahresabschluss von Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften besteht der Jahresabschluss nach § 242 Abs. 3 HGB aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Einzelunternehmer bzw. die persönlich haftenden Gesellschafter verantwortlich. Der Jahresabschluss sollte innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufgestellt werden (§ 243 Abs. 3 HGB), in der Praxis ist eine Frist von maximal sechs Monaten üblich. Für den Jahresabschluss von Einzelunternehmen und Personengesellschaften besteht nach HGB grundsätzlich keine Offenlegungspflicht.

Zuständigkeit für die Aufstellung der Jahresbilanz liegt bei den geschäftsführenden Gesellschaftern einer Personengesellschaft:

Die Aufstellung der Jahresbilanz fällt in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der geschäftsführenden Gesellschafter. Ihre Feststellung ist ein Grundlagengeschäft, das vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung im Gesellschaftsvertrag des Einverständnisses aller Gesellschafter - bei der KG auch der Kommanditisten - bedarf. Ist dieses Recht der Kommanditisten nach dem Gesellschaftsvertrag einem Beirat übertragen, bedarf die Bilanzfeststellung der Zustimmung der geschäftsführenden Gesellschafter und des Beirates. Dieser bildet im Falle fehlender gesellschaftsvertraglicher Regelungen seinen Beschluss nach dem Mehrheitsprinzip.

Bilanzierungsmaßnahmen können von den geschäftsführenden Gesellschaftern durchgeführt werden. Sie haben dabei die Grenzen, die sich aus den gesetzlichen Regeln einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

GoB

ergeben, zu beachten. Den übrigen Gesellschaftern steht das Recht auf Prüfung zu, ob diese Grenzen eingehalten worden sind, BGH, 29.03.1996 - II ZR 263/94.

Top Jahresabschluss

Interessengruppen und Sichtweisen

Der Jahresabschluss eines Unternehmens kann für unterschiedliche Gruppen von Interesse sein. Daher bestehen bezüglich des Inhalts, der Gestaltung sowie der Prüfung des Jahresabschlusses seit Jahrzehnten unterschiedliche Auffassungen (Jahresabschlussanalyse). Sie ergeben sich aus:

- den unterschiedlichen Interessen der Beteiligten und

- dem unterschiedlichen Nutzen und den unterschiedlichen Belastungen, die mit der Erstellung eines Jahresabschlusses einhergehen

Außerdem lassen sich die einzelwirtschaftliche Betrachtung, die gesamtwirtschaftliche Gesellschaftsbezogene) Betrachtung und die juristische Betrachtung unterscheiden. Diese Sichtweisen sind verbunden mit verschiedenen Interessen und Zielvorstellungen der jeweiligen Gruppen:

- unternehmensinterne Interessengruppen (zum Beispiel Anteilseigner, Management)

- unternehmensextene Interessengruppen (zum Beispiel Wettbewerber, Kreditgeber, Gläubiger)

- der Staat und seine Organe (zum Beispiel Fiskus, staatliche Aufsichtsbehörden)

Die inhaltliche Bedeutung des Jahresabschlusses für die Bereitstellung relevanter Informationen für die Unternehmensführung nimmt ständig ab. Die seit Jahren entwickelten <Controlling-Instrumente stellen inzwischen dem Management viel genauer, aktueller und entscheidungsbezogener die entsprechenden Daten zur Verfügung ( Controlling ).

Top Jahresabschluss

Vorbereitung und Erstellung des Jahresabschlusses

- Organisatorische Vorbereitung

- Bereitstellung benötigter Abschlussunterlagen

- Controller und Jahresabschluss

Für das Unternehmen stellt die Erstellung des Jahresabschlusses und dessen Prüfung eine gesetzlich angeordnete Pflicht dar. Folglich stellt die Erstellung Jahresabschluss und seine Prüfung für das Unternehmen eine nicht unerhebliche kostenmäßige Belastung dar: Die Vorbereitung und Erstellung des Jahresabschlusses binden Arbeitszeit und Arbeitskräfte. Durch ständig wechselnde gesetzliche Vorschriften, umfangreichere Bestimmungen und detailliertere Forderungen des Gesetzgebers stellt der Jahresabschluss immer höhere Anforderungen an die damit befassten Mitarbeiter im Unternehmen.

Organisatorische Vorbereitung

Zur organisatorischen Vorbereitung des Jahresabschlusses sind folgende Punkte für den Controller wichtig:

- die Kontenführung und der buchmäßige Jahresabschluss, der durch die Buchhaltung intern realisiert wird und

- die Jahresabschlussanweisungen sowie die Vorbereitungen zum Kontenabschluss bzw. zur Inventur mithilfe von Saldenbestätigungen und Inventuranweisungen

Jahresabschlussanweisungen erarbeitet das Controlling in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Mit diesen Anweisungen werden inhaltliche Schwerpunkte, Termine und Verantwortlichkeiten verbindlich geregelt. Es sollten zumindest folgende Schwerpunkte festgehalten werden:

- zeitlicher Rahmen

- Verantwortlichkeiten

- einzelne Arbeitsschritte

- besondere Schwerpunkte der Inventur

- Listen

- Belege und

- Vordrucke

Von den Geschäftsbanken des Unternehmens sind zur unmittelbaren Vorbereitung des Jahresabschlusses Bestätigungen über folgende Sachverhalte einzuholen:

-

Kontenstand zum Abschlussstichtag (i.d.R. der 31.12. des Jahres) für alle unterhaltenen Konten

- Stand der Guthabenkonten unter Angabe der Fälligkeit und eventueller Verfügungsbeschränkungen sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abzurechnen sind

- Stand der Kreditkonten unter Angabe der Zins- und Rückzahlungsbedingungen und der gestellten Sicherheiten sowie Angaben, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind

-

Wertangaben über deponierte Wertpapiere incl. möglicher Verfügungsbeschränkungen

- Art, Höhe und Laufzeit der eingeräumten Kreditlinien

- Angaben über Konten, die in der Zeit vom 01.01. bis 31.12. gelöscht wurden

- Stand von zum Inkasso eingereichten Schecks und Wechseln, die noch nicht gutgeschrieben sind

- Stand des Obligo aus diskontierten Wechseln

- Stand sonstiger Verpflichtungen gegenüber der Bank, zum Beispiel aus Devisentermingeschäften, Bürgschaften, Patronatserklärungen oder anderen Finanzinstrumenten (Finanzierung, Kreditsicherheiten)

- Erklärung der Bank, dass keine weiteren Guthaben bzw. Verpflichtungen für das Unternehmen bestehen

Zur unmittelbaren Vorbereitung des Jahresabschlusses sollten von den wichtigsten Gläubigern/Schuldnern Saldenbestätigungen angefordert werden. Außerdem sind von den Rechtsvertretern des Unternehmens Beurteilungen über besondere Sachverhalte einzuholen wie über:

- bestehende oder schwebende Rechtsstreitigkeiten, in denen das Unternehmen Beklagter ist oder sein kann (Angaben zur möglichen Haftung des Unternehmens bzw. zur Höhe des Streitwertes und zum Stand des Verfahrens)

- sonstige Rechtsansprüche oder eventuelle Prozessverbindlichkeiten des Unternehmens (Angaben zur Haftung bzw. zum Streitwert)

- vorgenommene, laufende oder bereits angekündigte Untersuchungen einer Aufsichtsbehörde (Angabe der auf das Unternehmen voraussichtlich zukommenden Kosten)

- bestehende oder schwebende Rechtsstreitigkeiten, in denen das Unternehmen Kläger ist oder sein kann (Angabe des entstandenen Schadens bzw. Streitwertes)

- verstöße des Unternehmens gegen geltendes Recht, für die das Unternehmen gegebenenfalls haften muss (Angabe der möglichen Haftungssumme bzw. des Streitwertes)

- vorgenommene oder geplante Änderungen der Satzung, Kapitalerhöhungs- bzw. -erniedrigungsmaßnahmen

- rechtsstreitigkeiten, die während des Jahres beendet wurden

Vom Steuerberater bzw. der Steuerberatungsgesellschaft erhält man folgende Angaben bzw. Bestätigungen:

- die zum Jahresende zu bilanzierenden Steuerschulden bzw. Steuererstattungsansprüche (aufgegliedert nach Steuerart und Veranlagungszeitraum)

- eine Erklärung, ob gegen einzelne Steuerbescheide Rechtsbehelfe eingelegt wurden (Kurzbeschreibung des Rechtsbehelfsverfahrens einschließlich einer Einschätzung in Bezug auf den zu erwartenden Ausgang)

- Angaben zu möglichen steuerlicher Risiken

- Angaben zu den von der zuständigen Betriebsprüfungsstelle geprüften Veranlagungszeiträumen

- Übersicht über die bis zum Abschlussstichtag geleisteten Dienste einschließlich der Honorarbeiträge

Top Jahresabschluss

Bereitstellung benötigter Abschlussunterlagen

Welche Unterlagen vom Abschlussprüfer konkret gefordert werden, ist nicht bis ins kleinste Detail festzulegen. Einige Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen Prüfungsmethoden der Prüfer bzw. der Prüfgesellschaften. Häufig ergeben sich erst im Prüfungsverlauf bestimmte Sachzwänge zur Erarbeitung bestimmter Unterlagen und Übersichten. Verhältnismäßig häufig werden folgendeUnterlagen benötigt:

Zu den häufig vom Abschlussprüfer angeforderten Unterlagen gehören ferner:

-

Anlagenspiegel (mit Zu- und Abgängen, Umbuchungen, Abschreibungen/Zuschreibungen und Bewertungsänderungen)

-

Übersicht zu Sachanlagen, die gemietet/gepachtet bzw. vermietet/verpachtet sind

-

Übersicht zu Aufwendungen/Erträgen aus Vorgängen das Sachanlagevermögen betreffend (insbesondere Erträge/Verluste aus Anlagenabgängen)

-

Inventurunterlagen mit

-

Protokollen

-

Aufnahmebelegen im Original

-

Zusammenstellungen von unverarbeitetem Material auf Baustellen

-

Materialbestände in Handlagern

-

Belegen über unterwegs befindliche Ware

-

Nachweis von Inventurdifferenzen

-

-

Bewertungsunterlagen zu Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfertigwaren, Fertigwaren und Handelswaren (insbesondere bei Abwertungen)

-

Bautenbogen mit Angaben zu

-

Baustellenbezeichnung

-

Baubeginn/-ende

-

Auftragswert (davon Vorjahre)

-

Einzelkosten

-

Gemeinkosten

-

Verwaltungskostenzuschlag

-

-

Forderungsspiegel

-

Saldenbestätigungen

-

Übersicht zu zweifelhaften Forderungen einschließlich Wertberichtigung

-

Forderungsverluste einschließlich Wertberichtigung

-

Übersicht zu erhaltenen Anzahlungen

-

Angaben zur Ermittlung von Wertberichtigungen (bei Rechtsstreitigkeiten Einschätzung der Erfolgschance durch den Rechtsanwalt, angezeigte Vergleichsquoten, bei langfristig überfälligen Forderungen Einschätzungen seitens Creditreform, Auskunfteien, Kreditversicherung etc.)

-

-

Verbindlichkeitsspiegel

-

Saldenbestätigungen der Kreditinstitute

-

Einzelaufstellungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

-

Übersicht zu Kreditverträgen/-zusagen etc.

-

Übersicht zu Sicherheiten (Bürgschaften etc.)

-

Saldenbestätigungen der Kreditoren (Lieferungen und Leistungen)

-

Übersicht zu Verbindlichkeiten in Fremdwährung

-

Übersicht zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften

-

Übersicht zu Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

-

Übersicht zu sonstigen Verbindlichkeiten

-

Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten

-

-

Rückstellungsspiegel

-

Unterlagen/Belege zu Pensionsrückstellungen

-

Unterlagen/Belege zu Steuerrückstellungen

-

Unterlagen/Belege zu Rückstellungen für Gewährleistung und drohende Verluste

-

Unterlagen/Belege zu sonstigen Rückstellungen

-

-

Übersicht über die Erlösstruktur (Plan/Ist/Vorjahre)

-

Übersichten zur Kostenstruktur

-

Übersicht zum Materialaufwand

-

Übersicht zum Personalaufwand

-

Übersicht zu Zinserträgen und -aufwendungen

-

Übersicht zu Mieterträgen und -aufwendungen

-

Übersicht zu Beratungskosten

-

Übersicht zu Sammelposten, wie a. o. Erträge und a. o. Aufwendungen etc.

-

-

Übersicht zu Finanzanlagen und Beteiligungen

-

Einzelaufstellung zu aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Top Jahresabschluss

Controller und Jahresabschluss

Der Controller steht häufig vor sich ändernden Anforderungen. Die Vorbereitung und Realisierung des Jahresabschlusses einschließlich seiner Prüfung (oder zumindest die Mitwirkung daran) gehört jedoch zu einem Aufgabengebiet, mit dem er sich periodisch wiederkehrend zu beschäftigen hat. Dieses umfassende Tätigkeitsfeld des Controllers wird in der Literatur jedoch häufig vernachlässigt. In der betrieblichen Praxis - insbesondere in mittelständischen Unternehmen - gehören diese Aufgabenaber ebenso zum Alltagsgeschäft des Controllers wie die Entwicklung neuer Controlling-Instrumente. Durch die Arbeiten zum Jahresabschluss und seiner Prüfung, entstehen selbst bei nicht allzu großen Kapitalgesellschaften Kosten in Höhe von mehreren Zehntausend EUR. Außerdem wird ein Großteil der Arbeitszeit des Controllers gebunden.

Aus personeller Sicht geht es bei der Erstellung des Jahresabschlusses primär um das Zusammenspiel und das Verknüpfen von externen (Steuerberater, Rechtsanwalt) und internen Aufgabenträgern (Geschäftsführer, Leiter Rechnungswesen, Controlling, Leiter Personal etc.).

Aus zeitlicher Sicht lassen sich die Aktivitäten in zwei Abschnitte unterteilen:

-

Aktivitäten zur vorausschauenden Vorbereitung des Jahresabschlusses im laufenden Geschäftsjahr (sofern Geschäfts- und Kalenderjahr übereinstimmen, Beginn etwa ab Mitte/Ende November)

-

Aktivitäten zur Aufstellung des Jahresabschlussberichtes und zur Vorbereitung seiner Prüfung durch den/die Abschlussprüfer (entsprechend den gesetzlichen Vorschriften)

Aus formaler Sicht geht es bei der Erstellung des Jahresabschlusses darum, die gesetzlichen Vorschriften über die Buchführung im Allgemeinen und den Jahresabschlusses im Besonderen zu erfüllen. Vor allem dienen die umfangreichen Aktivitäten zur Vorbereitung und Realisierung des Jahresabschlusses dem Ziel, den Bestätigungsvermerk durch den Abschlussprüfer ohne Einschränkungen (§ 322 Abs. 1 HGB) zu erhalten.

Inhaltlich geht es darum, mit Hilfe des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln (§ 264 Abs. 2 HGB). Dazu sind die Ansatzvorschriften (insbesondere §§ 246 bis 251 HGB) und die Bewertungsvorschriften (insbesondere §§ 252 bis 256 HGB) zu beachten, die zusammen die Bewertungsgrundsätze darstellen. Diese Vorschriften beinhalten neben Pflichten und Verboten auch Wahlrechte, mit denen der Gesetzgeber relativ breite Gestaltungsmöglichkeiten für den Jahresabschluss gestattet (Jahresabschlussanalyse). Das Controlling sollte diese bilanzpolitischen Spielräume nutzen, um das Bild des Jahresabschlusses in gewünschter Weise, das heißt zur Unterstützung unternehmenspolitischer Ziele, zu beeinflussen.

Da nicht alle genannten Ziele gleichzeitig und in gleicher Weise erreicht werden können, besteht die Steuerungsaufgabe des Controlling darin, diesen Zielkonflikt ( Zielsystem ) zu beherrschen.

Top Jahresabschluss

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag stellen den im laufenden Geschäftsjahr erzielten Gewinn oder Verlust, also das Jahresergebnis dar. Er bildet in der Gewinn- und Verlustrechnung die letzte Position im Gliederungsschema (§ 275 HGB: Position 20 nach dem Gesamtkostenverfahren; Position 19 nach dem Umsatzkostenverfahren) und entspricht dem Saldo aus Aufwendungen und Erträgen; in der Bilanz (§ 266 HGB) wird er auf der Passivseite beim Eigenkapital unter "A. V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ausgewiesen.

Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bilden die Grundlage für die Ermittlung von Bilanzgewinn-Bilanzverlust und der Ergebnisverwendung des Unternehmens.

Die Position "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" erscheint in der Bilanz nur dann, wenn die Bilanz vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt wird. Wird sie nach teilweiser Ergebnisverwendung erstellt, wird sie durch den Posten "Bilanzgewinn/Bilanzverlust" ersetzt. (§ 268 Abs. 1 HGB)

Top Jahresabschluss

Jahresabschluss - Fristen

- Handelsrechtliche Fristen

- Steuerrechtliche Fristen

- Rechtsprechung zur Aufstellung der Jahresabschlüsse

§ 149 Abs. 2 AO

§ 243 Abs. 3 HGB

§ 264 Abs. 1 HGB

§ 290 Abs. 1 HGB

§ 336 Abs. 1 HGB

§ 341a Abs. 1 HGB

§ 26 Abs. 1 KWG

§ 5 Abs. 1 PublG

§ 13 Abs. 1 PublG

Handelsrechtliche Fristen

Handelsrechtliche Fristen Jahresabschluss Einzelunternehmen / Personengesellschaften

Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die nicht unter § 264a HGB fallen, ergibt sich die Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses aus § 243 Abs. 3 HGB. Danach ist der Jahresabschluss innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen. In der Fachliteratur wird eine Zeit von 6 bis 7 Monaten noch als ordnungsgemäß angesehen (vgl. Meyer, Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, 14. Auflage, NWB-Verlag). Wendet man die BFH-Rechtsprechung hierzu im Umkehrschluss an, ist sogar ein Zeitraum von 12 Monaten vertretbar. Eine Gewinnermittlung auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung liegt demnach nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Bilanz nicht innerhalb eines Jahres nach dem Bilanzstichtag aufstellt, BFH, 06.12.1983 - VIII R 110/79.

Für Unternehmen dieser Rechtsformen, die dem PublG unterliegen, bestimmt § 5 Abs. 1 PublG, dass die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens den Jahresabschluss im Sinne des § 242 HGB in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen haben.

Top Jahresabschluss

Handelsrechtliche Fristen Jahresabschluss Kapitalgesellschaften

Für Kapitalgesellschaften und entsprechende Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB ergibt sich die Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses aus § 264 Abs. 1 HGB. Danach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von den gesetzlichen Vertretern grundsätzlich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und entsprechende Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264b HGB besteht jedoch ein Wahlrecht: sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen, wenn dies einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres.

Stehen in einem Konzern die Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer Kapitalgesellschaft als Mutterunternehmen mit Beteiligungen an den entsprechenden Tochterunternehmen, so haben die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens nach § 290 Abs. 1 HGB bzw. § 13 Abs. 1 PublG in den ersten fünf Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen.

Der Vorstand einer Genossenschaft hat nach § 336 Abs. 1 HGB den Jahresabschluss und den Lagebericht in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen.

Versicherungsunternehmen haben einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach § 341a Abs. 1 HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Bei Rückversicherungsunternehmen verlängert sich die Frist nach § 341a Abs. 5 HGB auf 10 Monate, wenn das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.

Kreditinstitute haben den Jahresabschluss nach § 26 Abs. 1 Kreditwesengesetz (KWG) in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und den aufgestellten sowie später den festgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank jeweils unverzüglich einzureichen.

Top Jahresabschluss

Steuerrechtliche Fristen für den Jahresabschluss

Nach dem Grundsatz des § 149 Abs. 2 AO sind Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen, spätestens fünf Monate danach abzugeben.

Der Umfang der einzureichenden Steuererklärungen ergibt sich aus § 60 EStDV. Danach ist der Steuererklärung eine Abschrift der Bilanz, die auf dem Zahlenwerk der Buchführung beruht, im Fall der Eröffnung des Betriebs auch eine Abschrift der Eröffnungsbilanz beizufügen. Werden Bücher geführt, die den Grundsätzen der doppelten Buchführung entsprechen, ist eine Gewinn- und Verlustrechnung beizufügen. Liegt ein Anhang, ein Lagebericht oder ein Prüfungsbericht vor, so ist eine Abschrift der Steuererklärung beizufügen.

Das Einreichen lediglich einer Handelsbilanz ist dann nicht ausreichend, wenn Besteuerungsgrundlagen davon abweichen.

Die Fristen zur Einreichung von Steuererklärungen können nach § 109 AO verlängert werden. Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.

Sofern die Steuererklärungen durch Personen oder Gesellschaften im Sinne des § 3 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) oder durch Buchstellen von Körperschaften und Vereinigungen im Sinne des § 4 Nr. 3 und § 8 StBerG angefertigt werden (Erstellung durch steuerberatende Berufe), wird die Frist nach § 109 AO allgemein auf insgesamt 9 Monate verlängert (gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder). Diese Abgabefrist können die Finanzämter in einem vereinfachten Verfahren in Einzelfällen auch auf insgesamt 14 Monate verlängern.

Top Jahresabschluss

Wie viel kostet ein Jahresabschluss?

Die Kosten für einen Jahresabschluss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Unternehmens, der Komplexität der Buchführung, der Art des Unternehmens und der Erfahrung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers. In der Regel sind die Kosten höher, je größer und komplexer das Unternehmen ist.

Für die Erstellung der Bilanz mit GuV stehen einem Steuerberater zwischen 10 und 40 Zehntel einer Vergütung nach der Abschlusstabelle B zu (§ 35 Steuerberatervergütungsverordnung). Die Mittelgebühr liegt also bei 25 Zehntel. Es werden aber durchschnittlich ca. 30/10 berechnet. Bei einer Bilanzsumme von 500.000 Euro und einem Umsatzerlös von 200.000 Euro wären 30/10 bspw. 1.677 Euro. Für die Erstellung des Anhangs liegt der Zehntelsatz zwischen 2/10 und 12/10 und für die Ableitung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanzergebnis 2/10 bis 10/10. Daneben können noch Kosten für die Veröffentlichung beim Bundesanzeiger entstehen (i.d.R. ca. 80 Euro Zeitgebühr).

Der maßgebende Gegenstandswert errechnet sich als Mittel zwischen der berichtigten Bilanzsumme und der betrieblichen Jahresleistung:

|

Summe der Posten der Aktivseite der Bilanz + Privatentnahmen + offene Ausschüttungen ./. Privateinlagen ./. Kapitalerhöhungen durch Einlagen = berichtigte Bilanzsumme Summe der Umsatzerlöse + weitere betriebliche Erträge + Erträge aus Beteiligungen + Erträge aus Finanzanlagen + Veränderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen + weitere außerordentliche Erträge = betriebliche Jahresleistung |

Eine grobe Schätzung für die Kosten eines Jahresabschlusses könnte bei kleineren Unternehmen in Deutschland zwischen ein paar hundert Euro bis zu einigen tausend Euro liegen. Bei größeren Unternehmen können die Kosten deutlich höher sein. Es ist wichtig zu beachten, dass es auch regionale Unterschiede bei den Kosten gibt und dass es sich immer lohnt, sich bei verschiedenen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern nach ihren Preisen zu erkundigen. Siehe auch Kosten für einen Jahresabschluss nach StBVV online berechnen.

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der Jahresabschluss eine notwendige Investition in die Transparenz und finanzielle Klarheit Ihres Unternehmens ist und dass die Kosten im Vergleich zu den potenziellen Kosten eines Fehlers oder einer Nichtkonformität mit den Gesetzen oder Vorschriften relativ gering sind.

Top Jahresabschluss

Was passiert wenn man keinen Jahresabschluss macht?

Wenn ein Unternehmen keinen Jahresabschluss erstellt, obwohl es dazu verpflichtet ist, kann dies verschiedene negative Konsequenzen haben. Hier sind einige mögliche Folgen:

-

Ordnungswidrigkeit: Die Nichterstellung eines Jahresabschlusses ist eine Ordnungswidrigkeit und kann zu Geldbußen führen. Die Höhe der Geldbußen hängt von der Schwere der Verfehlung und der Größe des Unternehmens ab.

-

Verspätungszuschläge: Wenn der Jahresabschluss nicht fristgerecht eingereicht wird, können Verspätungszuschläge anfallen. Die Höhe der Zuschläge hängt von der Dauer der Verspätung ab.

-

Verlust der Haftungsbeschränkung: Wenn ein Unternehmen keinen Jahresabschluss erstellt, kann dies dazu führen, dass die Haftungsbeschränkung für die Geschäftsführer aufgehoben wird. Dies kann bedeuten, dass die Geschäftsführer persönlich für Schulden des Unternehmens haften.

-

Zwangsgeld: Wenn das Unternehmen trotz Aufforderung keinen Jahresabschluss erstellt, kann das zuständige Gericht ein Zwangsgeld festsetzen.

-

Negative Auswirkungen auf das Geschäft: Ein fehlender Jahresabschluss kann das Vertrauen von Investoren, Kreditgebern, Kunden und anderen Geschäftspartnern beeinträchtigen. Es kann auch zu Schwierigkeiten bei der Beantragung von Krediten oder der Erfüllung von Steuerpflichten führen.

Insgesamt ist es wichtig, dass Unternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Erstellung eines Jahresabschlusses nachkommen, um negative Konsequenzen zu vermeiden.

Top Jahresabschluss

Bilanzsteuerrechtliche Grundlagen und BMF-Verwaltungserlasse

Diese Übersicht behandelt zentrale Themen der steuerlichen Gewinnermittlung nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) sowie die Maßgeblichkeit handelsrechtlicher Grundsätze, wie sie durch zahlreiche BMF-Schreiben konkretisiert wurden.

1. Geschäfts- oder Firmenwert, Praxiswert und firmenwertähnliche Wirtschaftsgüter

📄 BMF vom 20.11.1986 (BStBl I S. 532)

-

Geschäftswert, Praxiswert und ähnliche immaterielle Werte sind aktivierungspflichtig, wenn sie entgeltlich erworben wurden.

-

Ein selbst geschaffener Firmenwert ist nicht aktivierbar (§ 5 Abs. 2 EStG).

-

Bei unentgeltlichen Übertragungen sind besondere Bewertungsfragen zu beachten.

2. Festwertbewertung bei beweglichem Anlage- und Vorratsvermögen

📄 BMF vom 08.03.1993 (BStBl I S. 276)

-

Festwerte dürfen bei gleichartigen beweglichen Wirtschaftsgütern mit regelmäßigem Ersatz zulässig sein.

-

Voraussetzungen: Gleichartigkeit, regelmäßige Ersetzung, geringfügige Wertveränderung.

-

Bewertungsvereinfachung muss dokumentiert und steuerlich plausibel sein.

3. Maßgeblichkeit nach BilMoG (§ 5 Abs. 1 EStG)

📄 BMF vom 12.03.2010, ergänzt durch BMF vom 22.06.2010

-

Die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz wurde eingeschränkt.

-

Es besteht ein Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten (§ 248 Abs. 2 HGB), das nicht zwingend auf die Steuerbilanz übergeht.

-

Die Bildung von Rückstellungen wurde teilweise steuerlich abgekoppelt.

4. Bewertung von Tieren in Land- und Forstwirtschaft

📄 BMF vom 14.11.2001 (BStBl I S. 864)

-

Tiere des Anlagevermögens und Umlaufvermögens müssen je nach Funktion unterschiedlich bewertet werden.

-

Abschreibungen und Teilwertabschreibungen möglich; Nutzungsdauer und Bestandsveränderungen sind zu beachten.

5. Abzinsung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3/3a EStG)

📄 BMF vom 26.05.2005 (BStBl I S. 699)

-

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen.

-

Gleiches gilt für Verbindlichkeiten ohne marktübliche Verzinsung.

-

Vereinfachungen und Ausnahmen wurden geregelt.

6. Teilwertabschreibung / voraussichtlich dauernde Wertminderung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG)

📄 BMF vom 02.09.2016 (BStBl I S. 995)

-

Voraussetzung für die Teilwertabschreibung ist eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung.

-

Wertaufholungspflicht bei späterer Werterholung.

-

Kriterien zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit konkretisiert (wirtschaftliche Entwicklung, Branche, Marktsituation).

7. Unentgeltliche Übertragung von Mitunternehmeranteilen mit Sonderbetriebsvermögen (§ 6 Abs. 3 EStG)

📄 BMF vom 03.03.2005 (BStBl I S. 458), geändert am 07.12.2006

-

Unentgeltliche Übertragung auch bei gleichzeitiger Übertragung von Sonderbetriebsvermögen möglich.

-

Einheitlicher Übertragungsvorgang muss vorliegen.

-

Steuerneutralität nur, wenn alle Wirtschaftsgüter im Zusammenhang übertragen werden.

8. Überführung / Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter (§ 6 Abs. 5 EStG)

📄 BMF vom 08.12.2011 (BStBl I S. 1279)

-

Steuerneutrale Buchwertfortführung bei Überführung innerhalb desselben Betriebs oder zwischen beteiligten Mitunternehmern.

-

Voraussetzungen: Identität des Eigentümers, kein Veräußerungstatbestand.

-

Sonderregeln für Sonderbetriebsvermögen.

9. Rangrücktritt und Passivierungsverbot (§ 5 Abs. 2a EStG)

📄 BMF vom 08.09.2006 (BStBl I S. 497)

-

Bei qualifiziertem Rangrücktritt ist die Passivierung einer Verbindlichkeit steuerlich ausgeschlossen.

-

Voraussetzungen: Gläubiger tritt auch im Insolvenzfall und bei Liquidation zurück.

-

Vereinbarungen müssen klar formuliert und nachgewiesen werden.

10. Pensionszusagen einer Personengesellschaft an Gesellschafter

📄 BMF vom 29.01.2008 (BStBl I S. 317)

-

Keine Rückstellung möglich, wenn Gesellschafter als Mitunternehmer die Zusage erhalten.

-

Ausnahme: rein arbeitnehmerähnliche Gesellschafter mit beherrschender Stellung.

-

Unterschiedliche Behandlung in Handels- und Steuerbilanz.

11. Verpflichtungsübernahmen und Schuldfreistellungen (§§ 4f, 5 Abs. 7 EStG)

📄 BMF vom 30.11.2017 (BStBl I S. 1619)

-

Passivierung bei wirtschaftlicher Belastung des Steuerpflichtigen.

-

Bilanzielle Abbildung hängt vom Innenverhältnis und der Rechtsverbindlichkeit ab.

-

Abgrenzung zu durchlaufenden Posten und Garantien.

12. ERP-Softwareeinführung – bilanzielle Behandlung

📄 BMF vom 18.11.2005 (BStBl I S. 1025)

-

Aufwendungen für die Einführung von ERP-Systemen sind teils sofort abzugsfähig, teils zu aktivieren.

-

Anschaffungskosten vs. Wartung, Schulung, Konfiguration genau abzugrenzen.

-

Aktivierungspflicht für eigenständig nutzbare Module.

13. Bewertung des Vorratsvermögens nach Lifo-Methode (§ 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG)

📄 BMF vom 12.05.2015 (BStBl I S. 462)

-

Lifo-Methode zulässig bei gleichartigen beweglichen Wirtschaftsgütern des Vorratsvermögens.

-

Einheitliche Lagerhaltung und Ersetzungsregel erforderlich.

-

Wechsel der Bewertungsmethode nur mit Zustimmung des Finanzamts.

Fazit

Diese BMF-Schreiben konkretisieren die Anwendung des Bilanzsteuerrechts in zentralen Bereichen der Gewinnermittlung nach § 4 und § 5 EStG . Die Grundprinzipien – wie Maßgeblichkeit, Teilwertprinzip, Bewertungseinheit, Passivierungsverbote – bilden das Rückgrat der steuerlichen Bilanzierung. Für die Praxis ist eine sachverhaltsbezogene Anwendung und sorgfältige Dokumentation entscheidend.

Top Jahresabschluss

Wie viel kostet ein Jahresabschluss?

Die Kosten für einen Jahresabschluss hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Unternehmens, der Komplexität der Buchführung, der Art des Unternehmens und der Erfahrung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers. In der Regel sind die Kosten höher, je größer und komplexer das Unternehmen ist.

Für die Erstellung der Bilanz mit GuV stehen einem Steuerberater zwischen 10 und 40 Zehntel einer Vergütung nach der Abschlusstabelle B zu (§ 35 Steuerberatervergütungsverordnung). Die Mittelgebühr liegt also bei 25 Zehntel. Es werden aber durchschnittlich ca. 30/10 berechnet. Bei einer Bilanzsumme von 500.000 Euro und einem Umsatzerlös von 200.000 Euro wären 30/10 bspw. 1.677 Euro. Für die Erstellung des Anhangs liegt der Zehntelsatz zwischen 2/10 und 12/10 und für die Ableitung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanzergebnis 2/10 bis 10/10. Daneben können noch Kosten für die Veröffentlichung beim Bundesanzeiger entstehen (i.d.R. ca. 80 Euro Zeitgebühr).

Der maßgebende Gegenstandswert errechnet sich als Mittel zwischen der berichtigten Bilanzsumme und der betrieblichen Jahresleistung:

|

Summe der Posten der Aktivseite der Bilanz + Privatentnahmen + offene Ausschüttungen ./. Privateinlagen ./. Kapitalerhöhungen durch Einlagen = berichtigte Bilanzsumme Summe der Umsatzerlöse + weitere betriebliche Erträge + Erträge aus Beteiligungen + Erträge aus Finanzanlagen + Veränderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen + weitere außerordentliche Erträge = betriebliche Jahresleistung |

Eine grobe Schätzung für die Kosten eines Jahresabschlusses könnte bei kleineren Unternehmen in Deutschland zwischen ein paar hundert Euro bis zu einigen tausend Euro liegen. Bei größeren Unternehmen können die Kosten deutlich höher sein. Es ist wichtig zu beachten, dass es auch regionale Unterschiede bei den Kosten gibt und dass es sich immer lohnt, sich bei verschiedenen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern nach ihren Preisen zu erkundigen. Siehe auch Kosten für einen Jahresabschluss nach StBVV online berechnen.

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der Jahresabschluss eine notwendige Investition in die Transparenz und finanzielle Klarheit Ihres Unternehmens ist und dass die Kosten im Vergleich zu den potenziellen Kosten eines Fehlers oder einer Nichtkonformität mit den Gesetzen oder Vorschriften relativ gering sind.

Top Jahresabschluss

Was passiert wenn man keinen Jahresabschluss macht?

Wenn ein Unternehmen keinen Jahresabschluss erstellt, obwohl es dazu verpflichtet ist, kann dies verschiedene negative Konsequenzen haben. Hier sind einige mögliche Folgen:

-

Ordnungswidrigkeit: Die Nichterstellung eines Jahresabschlusses ist eine Ordnungswidrigkeit und kann zu Geldbußen führen. Die Höhe der Geldbußen hängt von der Schwere der Verfehlung und der Größe des Unternehmens ab.

-

Verspätungszuschläge: Wenn der Jahresabschluss nicht fristgerecht eingereicht wird, können Verspätungszuschläge anfallen. Die Höhe der Zuschläge hängt von der Dauer der Verspätung ab.

-

Verlust der Haftungsbeschränkung: Wenn ein Unternehmen keinen Jahresabschluss erstellt, kann dies dazu führen, dass die Haftungsbeschränkung für die Geschäftsführer aufgehoben wird. Dies kann bedeuten, dass die Geschäftsführer persönlich für Schulden des Unternehmens haften.

-

Zwangsgeld: Wenn das Unternehmen trotz Aufforderung keinen Jahresabschluss erstellt, kann das zuständige Gericht ein Zwangsgeld festsetzen.

-

Negative Auswirkungen auf das Geschäft: Ein fehlender Jahresabschluss kann das Vertrauen von Investoren, Kreditgebern, Kunden und anderen Geschäftspartnern beeinträchtigen. Es kann auch zu Schwierigkeiten bei der Beantragung von Krediten oder der Erfüllung von Steuerpflichten führen.

Insgesamt ist es wichtig, dass Unternehmen ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Erstellung eines Jahresabschlusses nachkommen, um negative Konsequenzen zu vermeiden.

Top Jahresabschluss

Zusammenfassung

Die Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses und der Jahresabschlussprüfung gehört häufig zum festgelegten Aufgabenbereich des Controlling. Die einzelnen Aufgaben fallen jährlich in gleicher oder zumindest ähnlicher Form an, sodass sich die Aktivitäten weitgehend planen lassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Controlling-Aufgaben müssen hierbei neben internen auch externe Anforderungen berücksichtigt werden. Das betrifft nicht nur die Forderungen des Gesetzgebers, sondern auch die Vorstellungen der Prüfer bzw. Prüfgesellschaften und der übrigen am Abschluss beteiligten Organisationen (Kunden, Lieferanten, Banken, verbundene Unternehmen etc.).

Auch im laufenden Geschäftsjahr muss die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses vorbereitet werden: Die Vorbereitung reicht von der Datenerfassung bis hin zur Ausnutzung bilanzpolitischer Spielräume. Zur Bewältigung der umfangreichen Aufgaben (zur Erstellung des Jahresabschlusses) empfiehlt es sich, die Tätigkeiten bereits im laufenden Geschäftsjahr in Angriff zu nehmen.

Top Jahresabschluss

Checkliste

Checkliste zur Buchhaltung vor Abschlusserstellung

- Sind alle Kontoauszüge der jeweiligen Kreditinstitute mit Schlusssaldo zum 31.12. als digitale Belege an die Buchungssätze angehängt?

- Ist das Kassenblatt mit Schlusssaldo zum 31.12. als digitaler Beleg an den Buchungssatz angehängt?

- Sind die Darlehenskontostände zum 31.12. abgestimmt und liegen die Kontoauszüge und Zinsbescheinigungen der bestehenden Darlehen vor?

- Erfolgte die Abstimmung der Anlagekonten?

- Spendenbescheinigungen vollständig an Buchungssätze als digitale Belege angehängt?

- Liegen Kontoauszüge und Zinsbescheinigungen der bestehenden Geldanlagen vor?

- Liegen Avalbescheinigungen/Obligoaufstellungen für in Anspruch genommene Bürgschaftsversicherungen vor?

- Ist die Inventurliste bereits angefordert? (Bestandsveränderungen können eingebucht werden)

- Belege aus Wareneinkäufen zum Jahresende, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der Inventur erscheinen, sind zum Zweck der Kontrolle der Inventuraufzeichnungen des Mandanten einzuscannen.

- Bei unfertigen Aufträgen, die vom Mandanten zum Bilanzstichtag mit 100 % angegeben wurden, sind die Schlussrechnungen anzufordern und im Jahr der Fertigstellung einzubuchen.

- Rechnungsabgrenzungsposten sind abgestimmt und Kopien/digitale Belege liegen vor? (Ab 2022 § 5 Abs. 5 Satz 2 EStG: Wertgrenze GWG beachten!)

- Bestehen neue Darlehensverträge, Versicherungsverträge, Leasingverträge und liegen diese bereits vor?

- Höhe der pauschal zu versteuernden Geschenke an Lohnabteilung gemeldet (siehe Arbeitsblatt), Frist: 28.02.des Folgejahres

- Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen verbucht (zweimal 110 Euro pro Jahr und pro Arbeitnehmer) - bei Überschreitung: Mitteilung an Lohnabteilung; Frist: 28.02. des Folgejahres

- Erfolgte die Anmeldung der Sondervorauszahlung?

- Grenze für Ist-Besteuerung nach § 20 UStG (ab 01.01.2020: 600.000 Euro) geprüft und ggf. Antrag gestellt

- Eventuell Wechsel der Gewinnermittlungsart?

Hinweis: Diese Checkliste wird nach Bearbeitung der Dezemberbuchhaltung bzw. der Buchhaltung für das 4. Quartal neben der Checkliste für die laufende Buchhaltung eingesetzt.

Jahresabschluss-Checkliste für vorbereitende Jahresabschlussarbeiten

Diese Checkliste dient zur strukturierten Unterstützung bei den vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten. Sie ermöglicht eine systematische Durchsicht aller relevanten Bereiche im Rahmen des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses.

I. Korrekturen und Sonderposten

-

Korrekturbuchung nach Betriebsprüfung (BP): Umsetzung aller relevanten Änderungen aus BP-Bericht bzw. Prüfungsfeststellungen.

-

Aktivierte Eigenleistungen: Bewertung und Ansatz unter Beachtung des § 255 HGB.

-

Aktivierte Entwicklungskosten: Bilanzierungswahlrecht gem. § 248 Abs. 2 HGB, Voraussetzungen und Dokumentation prüfen.

-

Teilwertabschreibungen: Überprüfung dauerhafter Wertminderungen gem. §6 Abs. 1 Nr. 2 EStG.

II. Vorräte und Forderungen

-

Vorratsvermögen / Inventurbestände: Bestandsaufnahme, Bewertung (Einzel-, Gruppen- oder Festbewertung), Wertberichtigungen erfassen.

-

Einzelwertberichtigungen: Überprüfung der Bonität einzelner Forderungen.

-

Pauschalwertberichtigung: Bildung auf Basis Erfahrungswerten, berücksichtigte Forderungen dokumentieren.

-

Sonstige Vermögensgegenstände: Abgrenzung zu Forderungen; z. B. Bonusansprüche, Versicherungsleistungen, etc.

-

Fremdwährungsforderungen: Bewertung zum Devisenkassakurs am Bilanzstichtag, ggf. Währungsgewinne/-verluste erfassen.

III. Abgrenzungen und latente Steuern

-

Aktive Rechnungsabgrenzung: Zahlung vor Bilanzstichtag, Aufwand danach; sachliche und zeitliche Abgrenzung.

-

Latente Steuern: Ermittlung von Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz gem. §274 HGB.

IV. Eigenkapital und Rücklagen

-

Rücklagen: Z. B. gesetzliche Rücklage, Kapitalrücklage, andere Gewinnrücklagen; prüfen und dokumentieren.

V. Rückstellungen

-

Rückstellung Pension (Schnellerfassung): Pensionsrückstellung mit vereinfachten Annahmen erfassen.

-

Rückstellung Pension (Detailerfassung): versicherungsmathematische Gutachten, Zinssatz, Trendannahmen.

-

Rückstellung Archivierung: für Aufbewahrungspflichten von Unterlagen.

-

Rückstellung Personalaufwand: Urlaubsrückstellung, Zeitkonten, variable Vergütungen.

-

Berechnung Tantiemen: auf Basis des Jahresergebnisses; steuerliche und handelsrechtliche Behandlung beachten.

-

Rückstellung Garantieleistungen: prüfen auf realistisches Risiko und Höhe.

-

Rückstellung Steuern: für noch nicht veranlagte Steuerjahre.

-

Rückstellung Sonstige: z. B. für Prozessrisiken, Verpflichtungen gegenüber Dritten.

-

Rückstellungsspiegel (Handelsrecht): Entwicklung der Rückstellungen im Anhang angeben.

VI. Verbindlichkeiten

-

Darlehensentwicklung: Abgrenzung kurz-/langfristig, Saldenbestätigung.

-

Leasing- und Mietverpflichtungen: Abgrenzung Operating/Finance Leasing, IFRS ggf. beachten.

-

Sonstige Verbindlichkeiten: z. B. Bonuszahlungen, übrige Abgaben.

-

Fremdwährungsverbindlichkeiten: Bewertung zum Bilanzstichtag.

-

Passive Rechnungsabgrenzung: Zahlung vor Bilanzstichtag, Ertrag danach.

VII. Privatnutzung und Sonderausgaben

-

Eigenverbrauch Sachentnahmen und sonstige: Privatentnahmen mit Marktwert bewerten.

-

Eigenverbrauch Kfz-Nutzung: 1%-Methode oder Fahrtenbuchregelung.

-

Privat verauslagte Kosten / Sonderbetriebsausgaben: Trennung Betrieb/Privat, korrekte Zuordnung.

-

Häusliches Arbeitszimmer / Homeoffice-Pauschale: Voraussetzungen und Begrenzungen beachten.

VIII. Abstimmungen & Verprobungen

-

Abstimmung Vorauszahlungen: z. B. Steuervorauszahlungen vs. Steueraufwand.

-

Vorsteuerverprobung: Differenz Voranmeldungen / Jahresmeldung.

-

Umsatzverprobung: Plauibilitätsprüfung, z. B. Rohgewinnaufschlagsrechnung.

-

Umsatzsteuerkonsolidierung: Prüfung der Umsatzsteuerverrechnungskonten.

-

Lohnverprobung: Vergleich Lohnsteueranmeldungen mit Lohnaufwand.

IX. Steuerliche Sonderprüfungen

-

Überwachung Investitionsabzugsbeträge: Voraussetzungen / Rückgänge prüfen.

-

Schuldzinsenabzug § 4 (4a) EStG: Betriebsvermögensvergleich, Zinsaufwendungen prüfen.

-

Überleitungsrechnung: Handelsbilanz → Steuerbilanz / E-Bilanz.

-

Ermittlung steuerlicher Gewinn: Hinzurechnungen / Kürzungen korrekt erfassen.

-

Wechsel der Gewinnermittlungsart: Wechsel §4 Abs. 3 zu §4 Abs. 1 oder umgekehrt dokumentieren.

X. Weitere Abschlussarbeiten

-

Abzinsungsrechner: für Rückstellungen mit Restlaufzeit > 12 Monate gem. §6 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

-

Ermittlung der Arbeitnehmerzahl: für Größenklasseneinstufung nach §267 HGB.

-

Ermittlung der Größenklasse / Checkliste Anhang: Umfang der Anhangangaben je nach Größenklasse prüfen.

Diese Checkliste kann zur Vorstrukturierung im Rahmen des Jahresabschlussprozesses verwendet werden, insbesondere zur Vorbereitung von Unterlagen für die Steuerberatung oder für interne Prüfzwecke.

Top Jahresabschluss

Checkliste zur Erstellung des Jahresabschlusses

Hier sind einige zusätzliche Erläuterungen und Hinweise zu den einzelnen Punkten:

Allgemeines

- Infoblatt zur Dezemberbuchhaltung: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen und Buchungen des Dezembers korrekt erfasst wurden. Dies ist oft der abschließende Monat des Geschäftsjahres und daher besonders wichtig.

- Vorjahreswerte und Bilanzgliederung: Überprüfen Sie, ob die Werte des Vorjahres korrekt in die neue Bilanz übernommen wurden und ob Anpassungen in der Bilanzgliederung erforderlich waren.

- Kontengliederung und E-Bilanz: Die Kontengliederung sollte konsistent zum Vorjahr sein oder sinnvolle Änderungen sollten dokumentiert werden, insbesondere im Hinblick auf die elektronische Bilanz (E-Bilanz).

- Kontenwahrheit und -funktionen: Überprüfen Sie, ob die Konteninhalte mit ihrer Beschriftung übereinstimmen und ob die bebuchten Konten ihre entsprechenden Funktionen erfüllen.

Jahresabschlussarbeiten

- Aktiva/Anlagevermögen: Hier geht es um die genaue Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens, inklusive Abschreibungen, Teilwertabschreibungen und Zuschreibungen. Besonders wichtig ist die Beachtung der steuerrechtlichen Regelungen, wie z.B. die Sofortabschreibung für Computerhardware und -software.

- Aktiva/Umlaufvermögen: Dieser Bereich umfasst die Überprüfung der Inventur, die Bewertung des Umlaufvermögens (z.B. Forderungen, Vorräte) und die Abstimmung der entsprechenden Konten.

Passiva

- Kapitalkonten und Rückstellungen: Überprüfen Sie die Kapitalkonten und stellen Sie sicher, dass Rückstellungen korrekt gebildet und gebucht wurden. Dies beinhaltet auch die Beachtung des Abzinsungsgebots für langfristige Rückstellungen.

GuV-Rechnung

- Nichtabzugsfähige Betriebsausgaben: Stellen Sie sicher, dass solche Ausgaben korrekt verbucht wurden. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Bewirtungskosten oder Geschenke über 35 Euro.

Sonstiges

- Gesellschafterleistungen und -beschlüsse: Überprüfen Sie, ob alle Leistungen an Gesellschafter vertragsgemäß erfolgten und ob alle relevanten Beschlüsse vorliegen.

- Schuldzinsen: Nichtabzugsfähige Schuldzinsen müssen korrekt behandelt werden, insbesondere im Hinblick auf § 4 Abs. 4a EStG.

Steuern

- Vorbereitung der Steuerunterlagen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Unterlagen für die Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärungen vorbereitet und geprüft wurden.

Qualitätskontrolle

- Plausibilitätsprüfungen: Führen Sie Vergleiche und Analysen durch, um die Plausibilität der Zahlen zu gewährleisten. Dies beinhaltet auch die Überprüfung von Verhältniszahlen und die Analyse von Abweichungen.

Endgültige Abschlussarbeiten

- Bilanzbericht und Abschlussbesprechung: Erstellen Sie den endgültigen Bilanzbericht und führen Sie die Abschlussbesprechung durch. Überprüfen Sie auch, ob alle notwendigen Unterlagen an den Mandanten übergeben wurden.

Diese detaillierte Checkliste soll sicherstellen, dass der Jahresabschluss vollständig, korrekt und in Übereinstimmung mit den steuerrechtlichen Vorschriften erstellt wird. Es ist wichtig, jeden Punkt sorgfältig zu prüfen und zu dokumentieren, um eine hohe Qualität und Genauigkeit des Jahresabschlusses zu gewährleisten.

Top Jahresabschluss

FAQs zum Jahresabschluss: Alles, was Sie wissen müssen

Der Jahresabschluss ist für jedes Unternehmen ein zentraler Bestandteil des Geschäftsjahres. Er ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein wichtiges Instrument für Ihre Unternehmenssteuerung. Doch viele Fragen rund um Bilanz, GuV und Co. sind komplex.

Hier beantworten wir die häufigsten Fragen zum Thema Jahresabschluss, damit Sie Klarheit und Sicherheit für Ihr Unternehmen haben.

1. Was ist ein Jahresabschluss und warum brauche ich ihn?

Der Jahresabschluss ist eine jährliche Zusammenfassung der finanziellen Lage und des Erfolgs Ihres Unternehmens. Er besteht in der Regel aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und gegebenenfalls einem Anhang und Lagebericht .

Sie brauchen ihn aus mehreren Gründen:

-

Gesetzliche Pflicht: Das Handelsgesetzbuch (HGB) und das Steuerrecht schreiben die Erstellung für die meisten Unternehmen vor.

-

Grundlage für die Besteuerung: Er ist die Basis für die Berechnung Ihrer Unternehmenssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) und Ihrer Einkommensteuer (als Unternehmer).

-

Informationsquelle: Er zeigt Ihnen und externen Interessenten (z.B. Banken, Investoren, Geschäftspartner), wie erfolgreich Ihr Unternehmen war und wie es finanziell dasteht. Er ist somit ein wichtiges Instrument für Ihre Kreditwürdigkeit.

-

Unternehmenssteuerung: Aus dem Jahresabschluss lassen sich wichtige Kennzahlen ableiten, die Ihnen helfen, bessere unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

2. Wer muss einen Jahresabschluss erstellen?

Die Pflicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses hängt von Ihrer Rechtsform und/oder Ihrer Größe ab:

-

Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG): Müssen grundsätzlich immer einen Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Anhang) erstellen. Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften benötigen zusätzlich einen Lagebericht.

-

Kaufleute (Einzelunternehmen, OHG, KG): Müssen ebenfalls einen Jahresabschluss (Bilanz, GuV) erstellen, wenn sie bestimmte Umsatz- oder Gewinngrenzen überschreiten.

-

Freiberufler und kleine Einzelunternehmer: Diese können oft eine vereinfachte Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellen, anstatt einen vollständigen Jahresabschluss.

3. Was gehört alles zum Jahresabschluss?

Ein vollständiger Jahresabschluss besteht in der Regel aus:

-

Bilanz: Eine stichtagsbezogene "Momentaufnahme" Ihres Vermögens (Aktiva) und Ihrer Schulden sowie Eigenkapital (Passiva).

-

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV): Zeigt Ihre Erträge und Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum (das Geschäftsjahr) und weist somit den Gewinn oder Verlust aus.

-

Anhang: Ergänzt und erläutert die Angaben in Bilanz und GuV und enthält zusätzliche Pflichtangaben.

-

Lagebericht (für größere Unternehmen): Beschreibt die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens, Chancen und Risiken sowie wichtige Prognosen.

Für steuerliche Zwecke wird oft eine E-Bilanz an das Finanzamt übermittelt, die den handelsrechtlichen Jahresabschluss in einem speziellen elektronischen Format darstellt.

4. Bis wann muss der Jahresabschluss fertig sein und eingereicht werden?

Es gibt zwei wichtige Fristen:

-

Aufstellungsfrist: Der Jahresabschluss muss in der Regel innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres aufgestellt sein (für große Kapitalgesellschaften). Für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften beträgt die Frist sechs Monate.

-

Offenlegungsfrist (Einreichung beim Bundesanzeiger): Die Unterlagen müssen spätestens ein Jahr nach dem Bilanzstichtag beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht werden.

Wichtig: Wenn Sie einen Steuerberater beauftragen, verlängern sich die Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen (und damit indirekt auch die für die Aufstellung des Jahresabschlusses).

5. Was passiert, wenn ich den Jahresabschluss nicht fristgerecht erstelle oder einreiche?

Die Nichteinhaltung der Fristen kann teure Konsequenzen haben:

-

Schätzung des Finanzamts: Das Finanzamt kann Ihre Besteuerungsgrundlagen schätzen, wenn der Jahresabschluss nicht vorliegt, was oft zu Ungunsten des Unternehmens ausfällt.

-

Verspätungszuschläge: Bei verspäteter Abgabe der Steuererklärungen.

-

Ordnungsgeld: Das Bundesamt für Justiz setzt bei verspäteter oder unterlassener Offenlegung ein Ordnungsgeld von mindestens 2.500 Euro (oder höher, je nach Unternehmensgröße) fest.

-

Verlust der Kreditwürdigkeit: Banken und Geschäftspartner verlieren das Vertrauen, wenn keine aktuellen Abschlüsse vorliegen.

6. Kann ich den Jahresabschluss selbst erstellen?

Grundsätzlich können Sie den Jahresabschluss selbst erstellen, insbesondere wenn Sie ein Einzelunternehmen sind und eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ausreicht. Je komplexer Ihr Unternehmen und seine Geschäftsvorfälle sind, desto anspruchsvoller wird die eigenständige Erstellung.

Achtung: Fehler können schnell zu unnötigen Steuernachzahlungen, Zinsen oder Problemen bei einer Betriebsprüfung führen. Zudem müssen alle gesetzlichen Vorschriften und GoBD-Regeln beachtet werden.

7. Gibt es Erleichterungen für kleine Unternehmen bei der Jahresabschlusserstellung?

Ja, das HGB sieht größenabhängige Erleichterungen vor, die je nach Umsatz, Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl greifen. So können:

-

Kleinst- und kleine Kapitalgesellschaften ihren Jahresabschluss stark verkürzt aufstellen und müssen weniger offenlegen.

-

Kleinstkapitalgesellschaften sogar auf einen Anhang verzichten (wenn bestimmte Angaben unter der Bilanz gemacht werden) und ihren Jahresabschluss "hinterlegen" statt "veröffentlichen".

Wir helfen Ihnen, alle zulässigen Erleichterungen optimal zu nutzen.

8. Was ist der Unterschied zwischen Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) und Bilanz?

-

Die EÜR ist eine vereinfachte Gewinnermittlungsart für Freiberufler und kleinere Gewerbetreibende. Hier werden einfach die Betriebseinnahmen den Betriebsausgaben gegenübergestellt, um den Gewinn zu ermitteln ("Zufluss-Abfluss-Prinzip"). Eine Bilanz wird nicht erstellt.

-

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und wird nach dem Prinzip der doppelten Buchführung erstellt. Sie ist eine Bestandsaufnahme zu einem Stichtag und zeigt die Vermögenswerte und deren Finanzierung.

Die Wahl zwischen EÜR und Bilanz hängt von Ihrer Rechtsform und bestimmten gesetzlichen Grenzen ab.

9. Wie kann ein Steuerberater bei der Erstellung des Jahresabschlusses helfen?

Ein Steuerberater ist Ihr Experte für den Jahresabschluss. Er kann:

-

Rechtssichere Erstellung: Erstellt Ihren Jahresabschluss und Ihre E-Bilanz gemäß allen gesetzlichen Vorschriften (HGB, Steuerrecht).

-

Steueroptimierung: Identifiziert alle relevanten Abzugsmöglichkeiten und Gestaltungspotenziale, um Ihre Steuerlast zu minimieren.

-

Fristenmanagement: Stellt sicher, dass alle Fristen eingehalten werden, und beantragt ggf. Fristverlängerungen.

-

Digitale Prozesse: Integriert digitale Tools und Prozesse (z.B. Lexoffice, DATEV Unternehmen online) für eine effiziente Zusammenarbeit und Belegführung.

-

Analyse & Beratung: Erläutert Ihnen die Zahlen und hilft Ihnen, aus dem Jahresabschluss wichtige Erkenntnisse für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

-

Offenlegung: Übernimmt die korrekte und fristgerechte Offenlegung Ihrer Unterlagen beim Bundesanzeiger.

10. Was kostet die Erstellung eines Jahresabschlusses beim Steuerberater?

Die Kosten für den Jahresabschluss sind in der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) geregelt. Sie richten sich primär nach der Bilanzsumme oder dem Betriebsvermögen und dem damit verbundenen Aufwand und der Komplexität.

Wir bieten Ihnen transparente Kostenmodelle, wie z.B. Fixpreis-Pakete , an, damit Sie von Anfang an genau wissen, womit Sie rechnen müssen. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrem Jahresabschluss oder haben weitere Fragen?

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch. Wir sorgen für einen rechtssicheren und optimierten Jahresabschluss für Ihr Unternehmen!

Top Jahresabschluss

Aktuelles, Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung + weitere Infos

Rechtsgrundlagen zum Jahresabschluss

1. Handelsrechtliche Vorschriften:

- Der Jahresabschluss besteht aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 242 Abs. 3 HGB). Kapitalgesellschaften müssen zusätzlich einen Anhang und ggf. einen Lagebericht erstellen (§ 264 Abs. 1 HGB) (1).

- Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) (§ 238 HGB) (2).

- Für die Prüfungspflicht gelten §§ 316 ff. HGB. Ohne Prüfung kann der Jahresabschluss nicht wirksam festgestellt werden (§ 316 Abs. 1 Satz 2 HGB) (3).

2. Steuerrechtliche Vorschriften:

- Der Jahresabschluss dient auch der steuerlichen Gewinnermittlung (§ 5 Abs. 1 EStG) (1) (2).

- Rückstellungen für Jahresabschlusskosten sind nach § 249 HGB und § 5 EStG zu bilden, wenn eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung besteht (4) (5).

3. Spezielle Regelungen für Kapitalgesellschaften:

- Kapitalgesellschaften müssen die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB einhalten, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln (6.1) (6.2).

- Bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften gelten zusätzliche Anforderungen, wie die Erstellung eines Eigenkapitalspiegels und einer Kapitalflussrechnung (§ 264d HGB) (7).

Rechtsprechung zur Aufstellung der Jahresabschlüsse

Rechtsprechung

1. Feststellung des Jahresabschlusses:

- Der Jahresabschluss wird erst durch die Feststellung durch die Gesellschafterversammlung verbindlich (§ 42a Abs. 2 GmbHG). Bis dahin ist er ein Entwurf der Geschäftsführung (8) (9).

- Ein nichtiger Jahresabschluss hat keine Rechtswirkungen und muss neu aufgestellt werden (§ 256 AktG analog) (10).

2. Prüfungspflicht und Nichtigkeit:

- Ein Jahresabschluss, der trotz Prüfungspflicht nicht geprüft wurde, ist nichtig (§ 316 HGB). Dies gilt auch für GmbHs, obwohl keine explizite Regelung existiert (3).

- Fehlerhafte Jahresabschlüsse können zu Haftungsrisiken führen, insbesondere wenn sie Grundlage für Ausschüttungen oder Entscheidungen sind (11.1) (11.2).

3. Rückstellungen für Jahresabschlusskosten:

- Rückstellungen sind nur für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen zulässig. Freiwillige Prüfungen oder vertraglich vereinbarte Prüfungen rechtfertigen keine Rückstellungen (5) (4).

4. Bilanzzusammenhang:

- Der Bilanzzusammenhang nach § 245 HGB erfordert, dass die Schlussbilanzwerte des Vorjahresabschlusses in den aktuellen Jahresabschluss übernommen werden. Ein nichtiger Vorjahresabschluss kann diesen Zusammenhang stören (12).

- Keine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) einer Kapitalgesellschaft allein auf Grund einer verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses

- Erheblich verspätete Erstellung des Jahresabschlusses kann zu Bedenken hinsichtlich der GoB führen

Keine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) einer Kapitalgesellschaft allein auf Grund einer verspäteten Erstellung des Jahresabschlusses

An der (zur Vermeidung einer vGA gebotenen) tatsächlichen Durchführung einer Vereinbarung zwischen der Kapitalgesellschaft und ihrem beherrschenden Gesellschafter mangelt es nicht deshalb, weil die Gesellschaft ihren Jahresabschluss erst nach Ablauf der in § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB festgelegten Fristen aufgestellt und darin Tantiemen zugunsten ihres beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers ausgewiesen hat, BFH, 15.10.1997 - I R 19/97.

Top Jahresabschluss

Erheblich verspätete Erstellung des Jahresabschlusses kann zu Bedenken hinsichtlich der GoB führen

Eine Zuschätzung von Einnahmen ist gerechtfertigt, wenn Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses bestehen. Bedenken gegen den Jahresabschluss bestehen allein schon angesichts der verstrichenen Zeit, wenn z.B. der Jahresabschluss 1992 erst am 30.03.1995 erstellt wird, FG Münster, 26.11.2001 - 9 K 2871/99 K, G, F.

Zusammenfassung

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses unterliegt strengen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Die Feststellung durch die Gesellschafterversammlung ist ein konstitutiver Akt, der den Jahresabschluss verbindlich macht. Fehlerhafte oder nicht geprüfte Jahresabschlüsse können zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Rückstellungen für Jahresabschlusskosten sind nur bei gesetzlicher Verpflichtung zulässig.

Quellen:

(1) 01.2023, Jahresabschluss

Lexikon | Jahresabschluss | Andreas Arnold | ABC der Bilanzierung 2023/2024 | 19. Auflage 2023/2024

(2) 2015, Wichmann, Gerd

Aufsatz | Die sog. Handelsbilanz – aus Sicht des EStG | Stbg 2015, 307

(3) 01.2025, Jahresabschlussprüfung nach Handelsrecht und Betriebsprüfung

Lexikon | Jahresabschlussprüfung nach Handelsrecht und Betriebsprüfung; B. Einzeldarstellungen; I. Gegenstand und Umfang der Jahresabschlussprüfung | Stefan Metzler | Lexikon des Steuerrechts | 158. Lieferung 2025

(4) 19.11.1982, Bundesministerium der Finanzen

Schreiben | Rückstellungen für Jahresabschlußkosten | IV B 2-S 2137-44/82 | gültig ab: 19.11.1982

(5) 26.05.2011, Niedersächsisches Finanzgericht 14. Senat, 14 K 229/09

Urteil | Keine Rückstellung für eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses | § 5 Abs 1 S 1 EStG 2002, § 249 Abs 1 S 1 HGB, § 264a HGB

(6) 2013, Kirsch, Hanno

Aufsatz | Die Bedeutung der Generalnorm für den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und nach dem Gesetz zur Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften | DStZ 2013, 258-266

(7) 02.11.2022, § 264d Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft – ab 01.01.2015

Kommentierung | § 264d Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft – ab 01.01.2015; C. Rechtsfolgen für kapitalmarktor…; II. Sonstige Gesellschaften…; 3. Regelungen für publizitätspflichtige Gesellschaften | Kirsch | BilR - eKommentar | 2016

(8) 19.10.2020, Stephan Geserich

Anmerkung | Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: Zufluss von Tantiemen bei verspäteter Feststellung des Jahresabschlusses | BFH v. 28.04.2020 - VI R 44/17 | jurisPR-SteuerR 42/2020 Anm. 4

(9) 28.04.2020, BFH 6. Senat, VI R 44/17

Urteil | Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: Zufluss von Tantiemen bei verspäteter Feststellung des Jahresabschlusses | § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 EStG 2009, § 11 Abs 1 EStG 2009, § 42 Abs 2 GmbHG, § 46 Nr 1 GmbHG, § 42 AO, ...

(10) 01.2023, Bilanzänderung

Lexikon | Bilanzänderung | Andreas Arnold | ABC der Bilanzierung 2023/2024 | 19. Auflage 2023/2024

(11) 22.04.2004, OLG Köln 8. Zivilsenat, 8 U 68/03

Urteil | Wirtschaftsprüferhaftung: Darlegungslast des Mandanten und Ermittlung des Schadens bei fehlerhafter Prüfung des Jahresabschlusses | § 316 HGB, §§ 316ff HGB, § 276 BGB, § 286 ZPO

(12) 03.11.2020, § 316 Pflicht zur Prüfung – ab 01.01.2015

Kommentierung | § 316 Pflicht zur Prüfung – ab 01.01.2015; B. Gesetzlich vorgeschriebene Jahres…; I. Jahresabschluss und Lagebericht…; 2. Rechtsfolgen einer nicht erfolgten Jahresabschlussprüfung (Abs. 1 Satz 2) | Breitweg | BilR - eKommentar | 2016

Weitere Infos zur Bilanz:

- Bilanz

- E-Bilanz

- Gewinn- und Verlustrechnung

- Inventur

- Inventar

- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich - KonTraG

- Abschreibung

- Zuschreibungen

- Bewertung von Vorräten nach Handels- und Steuerrecht (€)

- Debitoren

- Kreditoren

- Mietereinbauten + Baumaßnahmen

- Rechnungsabgrenzung

- Eigenkapital

- Fremdkapital

- Rücklagen

- Offene Rücklagen

- Stille Rücklagen

- Rückstellungen - Garantie

- Rückstellungen - Gewährleistungen

- Rückstellungen - Kulanz

- Rückstellungen - Mehrsteuern

- Rückstellungen - Pensionsverpflichtung

- Rückstellungen - ungewisse Verbindlichkeiten

- Rückstellungen - ungewisse Verbindlichkeiten - tatsächliche Inanspruchnahme

- Weiter Infos im Rechnungswesen Lexikon

Rechtsgrundlagen zum Thema: Jahresabschluss

EStGEStG § 4h Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke)

EStR

EStR R 4a. Gewinnermittlung bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr

EStR R 5.7 Rückstellungen

EStR R 14. Wechsel im Besitz von Betrieben, Teilbetrieben und Betriebsteilen

KStG 14

AO

AO § 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

AO § 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

KStR 14.5 22

AEAO

AEAO Zu § 173 Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel:

HGB

§ 118 HGB Überwachungsrecht der Gesellschafter

§ 166 HGB Kontrollrechte des Kommanditisten

§ 233 HGB Einsichts- und Kontrollrechte des stillen Gesellschafters

§ 242 HGB Pflicht zur Aufstellung

§ 243 HGB Aufstellungsgrundsatz

§ 244 HGB Sprache; Währungseinheit

§ 245 HGB Unterzeichnung

§ 246 HGB Vollständigkeit; Verrechnungsverbot

§ 247 HGB Inhalt der Bilanz

§ 248 HGB Bilanzierungsverbote und -wahlrechte

§ 249 HGB Rückstellungen

§ 250 HGB Rechnungsabgrenzungsposten

§ 251 HGB Haftungsverhältnisse

§ 252 HGB Allgemeine Bewertungsgrundsätze

§ 253 HGB Zugangs- und Folgebewertung

§ 254 HGB Bildung von Bewertungseinheiten

§ 255 HGB Bewertungsmaßstäbe

§ 256 HGB Bewertungsvereinfachungsverfahren

§ 256a HGB Währungsumrechnung

§ 257 HGB Aufbewahrung von Unterlagen; Aufbewahrungsfristen

§ 264 HGB Pflicht zur Aufstellung; Befreiung

§ 264a HGB Anwendung auf bestimmte offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften

§ 264b HGB Befreiung der offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a von der Anwendung der Vorschriften dieses Abschnitts

§ 264c HGB Besondere Bestimmungen für offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a

§ 264d HGB Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft

§ 265 HGB Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

§ 266 HGB Gliederung der Bilanz

§ 267 HGB Umschreibung der Größenklassen

§ 267a HGB Kleinstkapitalgesellschaften

§ 268 HGB Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz; Bilanzvermerke

§ 270 HGB Bildung bestimmter Posten

§ 271 HGB Beteiligungen, Verbundene Unternehmen

§ 272 HGB Eigenkapital

§ 274 HGB Latente Steuern

§ 274a HGB Größenabhängige Erleichterungen

§ 275 HGB Gliederung

§ 276 HGB Größenabhängige Erleichterungen

§ 277 HGB Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

§ 284 HGB Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

§ 285 HGB Sonstige Pflichtangaben

§ 286 HGB Unterlassen von Angaben

§ 288 HGB Größenabhängige Erleichterungen

§ 289 HGB Inhalt des Lageberichts

§ 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung

§ 291 HGB Befreiende Wirkung von EU/EWR-Konzernabschlüssen

§ 292 HGB Befreiende Wirkung von Konzernabschlüssen aus Drittstaaten

§ 293 HGB Größenabhängige Befreiungen

§ 298 HGB Anzuwendende Vorschriften, Erleichterungen

§ 299 HGB Stichtag für die Aufstellung

§ 300 HGB Konsolidierungsgrundsätze, Vollständigkeitsgebot

§ 308 HGB Einheitliche Bewertung

§ 312 HGB Wertansatz der Beteiligung und Behandlung des Unterschiedsbetrags

§ 313 HGB Erläuterung der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Angaben zum Beteiligungsbesitz

§ 316 HGB Pflicht zur Prüfung

§ 317 HGB Gegenstand und Umfang der Prüfung

§ 318 HGB Bestellung und Abberufung des Abschlussprüfers

§ 319 HGB Auswahl der Abschlussprüfer und Ausschlussgründe

§ 319a HGB Besondere Ausschlussgründe bei Unternehmen von öffentlichem Interesse

§ 320 HGB Vorlagepflicht, Auskunftsrecht

§ 321 HGB Prüfungsbericht

§ 321a HGB Offenlegung des Prüfungsberichts in besonderen Fällen

§ 322 HGB Bestätigungsvermerk

§ 324a HGB Anwendung auf den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a