Künstler + Steuern: Was ist eine künstlerische Tätigkeit + wie wird sie besteuert?

INHALTSVERZEICHNIS

- Feststellung der Künstlereigenschaft

- Wie wird das Einkommen bildender Künstler besteuert?

- Abgrenzung der nichtselbstständigen von der selbstständigen Tätigkeit

- Künstlersozialkasse + Künstersozialabgabe

- Tantiemen

- Preisgelder

- Optimierung der Steuerlast ist für Freelancer im Kreativbereich

- Aktuelles + weitere Infos

„Die Kunst der Besteuerung besteht ganz einfach darin, die Gans so zu rupfen, dass man möglichst viel Federn bei möglichst wenig Geschrei erhält." (Zitat: Jean Baptiste Colbert)

Feststellung der Künstlereigenschaft

Die Frage, ob eine Tätigkeit als künstlerisch oder gewerblich zu qualifizieren ist, hat erhebliche steuerliche Konsequenzen. Künstlerische Tätigkeiten können unter bestimmten Umständen steuerlich begünstigt sein, während gewerbliche Tätigkeiten einer Gewerbesteuerpflicht unterliegen und strengeren Buchführungspflichten nachkommen müssen.

Es ist eine schwierigen Frage, ob Selbstständige in Deutschland freiberuflich als Künstler oder gewerblich tätig sind.

Problem:

- Die Abgrenzung zwischen freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit ist im Steuerrecht (§ 18 EStG) für Künstler nicht eindeutig definiert.

- Das Finanzamt entscheidet im Einzelfall, was als "künstlerisch" gilt, was zu Unsicherheiten führt.

- Es gibt viele Grauzonen und die Entscheidung des Finanzamts ist oft subjektiv.

Kriterien für künstlerische Tätigkeit:

- Gestaltungshöhe

- Vorbildung und Berufserfahrung

- Einzigartigkeit der Werke

- Öffentlichkeitsarbeit (Teilnahme an Festivals, Mitgliedschaften etc.)

Beispiele aus der Rechtsprechung:

- Showmaster, Designer, Dirigenten, Filmhersteller, Fotografen, Grafiker, Kunsthandwerker, Magier, Maler, Rätsel-Ersteller, Rundfunksprecher, Synchronsprecher, Steinmetze, Textil-Entwerfer, Tonkünstler, Trauerredner, Werbefotografen und Schriftsteller können freiberuflich sein.

- Maskenbildner, Models, Standardtänzer und Werbespotsprecher sind in der Regel gewerblich tätig.

- Bei Schauspielern, Musikern und Tontechnikern kommt es auf die individuelle Gestaltungsfreiheit an.

Empfehlungen:

- Vor der Gründung beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft einholen.

- Die Künstlersozialkasse hat eine eigene Definition von "Künstler", die unabhängig von der steuerlichen Einstufung ist.

Ob der Stpfl. ertragsteuerlich eine künstlerische und damit freiberufliche oder eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, ist nach den Grundsätzen des H 136 (künstlerische Tätigkeit) EStH 2000 sowie den weiteren von der Rspr. entwickelten Gesichtspunkten zu entscheiden. Dabei ist nicht auf einzelne Werke sondern auf die im VZ tatsächlich ausgeübte Gesamttätigkeit abzustellen.

EStR H 136 befasst sich mit der Abgrenzung des Gewerbebetriebs von der selbständigen Arbeit .

Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

1. Grundsätzliche Unterscheidung:

- Gewerbebetrieb: selbständige, nachhaltige Betätigung, mit Gewinnerzielungsabsicht, Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, kein freier Beruf

- Selbständige Arbeit: persönlich selbständig ausgeübte Tätigkeit, insbesondere freie Berufe, aber auch andere Katalogberufe (z.B. Schriftsteller, Künstler)

2. Kriterien zur Abgrenzung:

- Art der Tätigkeit: gewerbliche Tätigkeiten sind auf die wiederholte Herstellung und Veräußerung von Sachen oder Erbringung von Dienstleistungen gerichtet. Bei selbständiger Arbeit steht die persönliche, individuelle Leistung im Vordergrund.

- Betriebsmittel: Gewerbebetriebe verwenden in der Regel umfangreichere Betriebsmittel als Selbständige.

- Anzahl der Beschäftigten: Gewerbebetriebe beschäftigen häufiger Mitarbeiter.

- Werbung: Gewerbebetriebe betreiben in der Regel intensivere Werbung.

3. Besondere Hinweise:

- Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig und die Rechtsprechung hat dazu zahlreiche Kriterien entwickelt.

- Es gibt Mischformen, bei denen sowohl gewerbliche als auch freiberufliche Tätigkeiten ausgeübt werden.

- Die Einkünfteerzielungsabsicht ist sowohl bei Gewerbebetrieben als auch bei selbständiger Arbeit erforderlich.

- Die persönliche Haftung ist kein Unterscheidungsmerkmal.

4. Folgen der Einordnung:

- Die Einordnung als Gewerbebetrieb oder selbständige Arbeit hat Auswirkungen auf die Art der Gewinnermittlung (Bilanzierung oder Einnahmenüberschussrechnung) und die steuerliche Behandlung .

- Gewerbebetriebe unterliegen zusätzlich der Gewerbesteuer .

Hinweis: Die EStR sind Richtlinien für die Finanzbehörden und haben keine Gesetzeskraft. Sie dienen der einheitlichen Anwendung des Steuerrechts.

Da eine künstlerische Tätigkeit in besonderem Maße persönlichkeitsbezogen ist, kann sie als solche nur anerkannt werden, wenn der Künstler auf sämtliche zur Herstellung eines Kunstwerks erforderlichen Arbeiten den entscheidenden gestalteten Einfluss ausübt.

In Künstlergemeinschaften müssen alle Beteiligten die Künstlereigenschaft besitzen und sich ausschließlich künstlerisch betätigen (H 136 [Gesellschaft] EStH 2000).

Die Entscheidung, ob eine künstlerische Tätigkeit vorliegt, obliegt ausschließlich dem Finanzamt.

Bei der erforderlichen Prüfung ist nach folgenden Grundsätzen zu verfahren:

- Die Künstlereigenschaft kann regelmäßig ohne weitere Nachprüfung unterstellt werden, wenn der Stpfl. nachweist, dass er die Ausbildung an einer Hochschule für Kunst, einer Akademie für bildende Künste, einer Werkschule oder Werkkunstschule abgeschlossen hat.

- Ist eine solche Vorbildung nicht vorhanden, ist festzustellen, ob gewichtige Beweisanzeichen für die Künstlereigenschaft vorliegen; wie z. B. erhaltene Kunstpreise bzw. Auszeichnungen, die Heranziehung zu beachtlichen künstlerischen Aufgaben, Presseveröffentlichungen in angesehenen Zeitungen und Kunstzeitschriften über die Tätigkeit des Stpfl. oder die Beteiligung an Kunstausstellungen. Die Mitgliedschaft in bestimmten Berufsverbänden, der Künstlersozialkasse u. ä. reicht als alleiniger Nachweis für die Künstlereigenschaft nicht aus. Allerdings stellt eine solche Mitgliedschaft - zusätzlich zu den vorgenannten Kriterien - ein gewisses Beweisanzeichen für die Künstlereigenschaft dar.

- In Fällen, in denen diese Abgrenzungsmerkmale noch keine objektive Entscheidung zulassen, können Gutachten als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Feststellungslast für das Vorliegen einer künstlerischen Tätigkeit i. S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG der Stpfl. trägt (BFH-Urt. v. 30.3.1994, BStBl 1994 II S. 864). Dementsprechend sind die Stpfl. auf die Möglichkeit der Vorlage eines Sachverständigengutachtens hinzuweisen. Als Gutachter kommen insbesondere Lehrstuhlinhaber der entsprechenden Fachrichtungen an Hochschulen oder Fachhochschulen in Betracht. Die Gutachten müssen so gehalten sein, dass sie den FinBeh die Bildung einer sicheren Überzeugung bei der stl. Beurteilung ermöglichen (BFH-Urt. v. 14.12.1976, BStBl 1977 II S. 474 und v. 11.7.1991, BStBl 1991 II S. 889). Sofern keine offensichtlichen Umständen gegen die Richtigkeit des Gutachtens sprechen, ist dessen Ergebnis der Besteuerung zugrund zu legen.

Bei den Veranlagungen und insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen ist darauf zu achten, dass die vom Stpfl. tatsächlich ausgeübte Tätigkeit den Angaben entspricht, die zur Feststellung der Künstlereigenschaft geführt hat. Ändert der Stpfl. seine Tätigkeit oder sind Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Stpfl. nicht mehr ausschließlich künstlerisch tätig ist, hat eine erneute Überprüfung der Einkunftsart zu erfolgen. Dieser Erl. ersetzt die Bezugsvfg. v. 16.5.1966. SfF Bremen v. 10.01.2002 - S 2246

Wichtig: Im Zweifel sollte man sich an einen Steuerberater wenden, um die richtige Einordnung der eigenen Tätigkeit zu klären.

Wie wird das Einkommen bildender Künstler besteuert?

„Politik ist die Kunst, stets neue Gründe für neue Steuern zu entdecken." (Zitat: Helmar Nahr)

Zuordnung der künstlerischen Tätigkeit zu einer bestimmten Einkunftsart

Das Einkommensteuergesetz (EStG) unterscheidet nicht verschiedene Kunstgattungen, sondern spricht allgemein von einer künstlerischen Tätigkeit.

Künstlerische Tätigkeiten werden in der Regel zu Einkünften- aus nichtselbstständiger Arbeit,

- aus selbstständiger Arbeit (freiberufliche Tätigkeit) oder

- zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führen.

Die Zuordnung der Tätigkeit zu einer bestimmten Einkunftsart ist wichtig, da hieran bestimmte steuerliche Folgen geknüpft sind. Bei Künstlern ist vor allem die Abgrenzung zwischen der selbstständig ausgeübten gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit und der nichtselbstständig ausgeübten Tätigkeit von erheblicher Bedeutung. In einem Veranlagungszeitraum können, je nach Tätigkeit, auch mehrere dieser Einkunftsarten berührt sein.

Soweit eine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit gegeben ist, erfolgt die Besteuerung nach Ablauf des Kalenderjahrs im Weg der Einkommensteuerveranlagung durch das Finanzamt. Unter Umständen hat der Künstler Vorauszahlungen auf seine voraussichtliche Einkommensteuerschuld zu leisten.

- Eine selbständig ausgeübte künstlerische Tätigkeit zählt laut EStG zu den freiberuflichen Tätigkeiten. Somit ist der Gewinn gemäß § 18 EStG als Einkünfte aus selbständiger Arbeit zu versteuern. Zur Ermittlung des Gewinns sind die Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen abzuziehen. Zu den Betriebseinnahmen gehören auch Einnahmen aus der Einräumung von Urheberrechten.

- Wird die ausgeübte Tätigkeit vom Finanzamt nicht als „künstlerisch“ eingestuft, liegen in der Regel Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG vor. Zur Ermittlung des Gewinns sind auch hier die Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen abzuziehen. Einnahmen aus der Einräumung von Urheberrechten gehören in diesem Fall zu den Betriebseinnahmen aus Gewerbebetrieb. Einkünfte aus Gewerbebetrieb unterliegen zusätzlich zur Einkommensteuer der Gewerbesteuer, sofern sie eine bestimmte Höhe überschreiten.

- Künstler, die unter Leitung eines Arbeitgebers stehen oder in den geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers eingegliedert sind und dessen Weisungen folgen müssen, sind nichtselbständig (§ 19 EStG). Bei nichtselbstständiger Arbeit ist der jeweilige Arbeitgeber verpflichtet, vom Arbeitslohn des Künstlers im laufenden Kalenderjahr Lohnsteuer einzubehalten und wie eine Einkommensteuer-Vorauszahlung des Arbeitnehmers an das Finanzamt abzuführen. Die Lohnsteuer ist keine eigene Steuer, sondern eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer und wirkt wie eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Weil Künstler oft nur für wenige Tage bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, die Lohnsteuer aber von einem regelmäßigen Lohn während des gesamten Jahres ausgeht, gelten für Künstler Sonderregelungen bei der Ermittlung der Lohnsteuer.

Hinweis: Bei einer selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit kann auch Umsatzsteuer anfallen, während eine Arbeitnehmertätigkeit und Umsatzsteuer sich gegenseitig ausschließen. Zur Umsatzbesteuerung von Urheberrechten siehe Urheberrecht + Umsatzsteuern.

Bei seiner persönlichen Einkommensteuererklärung am Jahresende kann der Künstler weitere mit der Tätigkeit zusammenhängende sowie persönliche Abzugsbeträge geltend machen. Das so ermittelte steuerliche Einkommen wird seinem individuellen Steuersatz unterworfen.

Besteuerung der Einnahmen der bildenden Künstler aus nebenberuflicher Tätigkeit

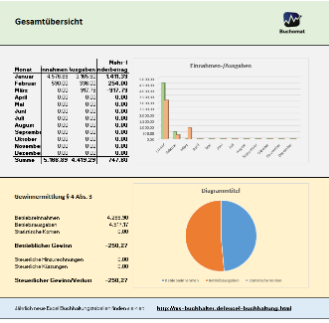

Selbständige haben ihren steuerlichen Gewinn nach den Vorschriften des EStG zu ermitteln. Im Wesentlichen gibt es folgende zwei Gewinnermittlungsarten:

- Einnahmen-Überschuss-Rechnung

- Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung)

Ermitteln Sie den Gewinn aus einer steuerlich relevanten selbstständigen Tätigkeit als Künstlerin / Künstler anhand einer Einnahme-Überschuss-Rechnung, müssen Sie hierfür regelmäßig den amtlich vorgeschriebenen Vordruck „Anlage EÜR“ verwenden. Die vereinfachte Berechnungsformel lautet: Einnahmen minus Ausgaben = Gewinn. Die Anlage EÜR ist zusammen mit den Steuererklärungen auf elektronischem Wege beim Finanzamt einzureichen.

Bei der Gewinnermittlung aufgrund der Einnahmenüberschussrechnung werden nur tatsächlich vereinnahmte und nur tatsächlich bezahlte Beträge angesetzt. Ein Journal, in dem Sie in mehreren Spalten die Einnahmen und Ausgaben nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten ordnen können (z.B. für eine Spalte für Gagen, eine Spalte für Fahrtkosten, eine Spalte für Bürokosten), ist dabei hilfreich und erleichtert Ihnen auch den Überblick über die Geschäftsentwicklung.

Durch Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung) haben Sie ihren Gewinn zu ermitteln, wenn Sie buchführungspflichtig sind. Eine Buchführungspflicht kann sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ergeben. Daneben besteht für Gewerbetreibende eine Buchführungspflicht, wenn der Umsatz mehr als 600.000 Euro oder der Gewinn mehr als 60.000 Euro beträgt und das Finanzamt zur Buchführung aufgefordert hat. Bei der Gewinnermittlung aufgrund des Betriebsvermögensvergleichs werden alle Erträge und Aufwendungen angesetzt, die im Wirtschaftsjahr entstanden sind. Auf die tatsächliche Vereinnahmung oder Verausgabung der Beträge kommt es nicht an. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung müssen Sie elektronisch an das Finanzamt übermitteln.

Einnahmen aus nebenberuflicher künstlerischer Tätigkeit sind nach § 3 EStG bis zur Höhe von insgesamt 2.400 Euro jährlich einkommensteuerfrei. Diese Tätigkeiten müssen im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einer als gemeinnützig anerkannten Einrichtung erfolgen.

Besteuerung des Einkommens der bildenden Künstler ohne Wohnsitz im Inland

– Handelt es sich bei den Einkünften der Künstler ohne Wohnsitz im Inland (= beschränkt steuerpflichtig) um Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb, wird die Einkommensteuer im Weg des Steuerabzugs nach § 50a EStG erhoben. Der Steuerabzug beträgt grundsätzlich 15 Prozent der Einnahmen.

– Gehören die Einkünfte zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, hat der inländische Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug vorzunehmen. Der Lohnsteuerabzug darf nur dann unterbleiben, wenn der Arbeitslohn nach den Vorschriften eines Doppelbesteuerungsabkommens von der deutschen Lohnsteuer freizustellen ist. Dies ist vielfach für künstlerische Tätigkeiten im Rahmen eines Kulturaustausches vorgesehen.

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer auch mit einem pauschalen Satz erheben, wenn der Künstler nur kurzfristig, höchstens für sechs zusammenhängende Monate, beschäftigt wird.

Abgrenzung der nichtselbstständigen von der selbstständigen Tätigkeit

Nichtselbstständig tätig sind Arbeitnehmer. Im Sinn des Steuerrechts sind das alle Personen, die mit ihrer Tätigkeit unter der Leitung eines Arbeitgebers stehen oder in den geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers eingegliedert und dessen Weisungen zu folgen verpflichtet sind. Dagegen ist nicht Arbeitnehmer, wer Lieferungen und sonstige Leistungen innerhalb der von ihm selbstständig ausgeübten gewerblichen und beruflichen Tätigkeit ausführt.

„Die große Kunst besteht nur darin, die Summen zu erheben, ohne die Staatsbürger zu bedrücken." (Zitat: Friedrich II., der Große)

Bei der Abgrenzung zwischen selbstständiger Tätigkeit und nichtselbstständiger Arbeit kommt es nicht so sehr auf die formelle vertragliche Gestaltung, zum Beispiel auf die Bezeichnung als freies Mitarbeiterverhältnis, als vielmehr auf die Durchführung der getroffenen Vereinbarung an. Nachdem gerade bei Künstlern und verwandten Berufen die steuerliche Einordnung ihrer Tätigkeit nicht immer einfach ist, hat die Finanzverwaltung für das Steuerrecht im Schreiben vom 5. Oktober 1990 Regelungen getroffen, um den Vollzug für die Praxis zu erleichtern. Danach gilt für die steuerrechtliche Einordnung der Tätigkeit im Allgemeinen Folgendes:

1. Tätigkeit bei Theaterunternehmen

Spielzeitverpflichtete Künstler: Künstler und Angehörige von verwandten Berufen, die auf Spielzeit- oder Teilspielzeitvertrag angestellt sind, sind in den Theaterbetrieb eingegliedert und damit nichtselbstständig.

Gastspielverpflichtete Künstler: Bei gastspielverpflichteten Künstlern und Angehörigen von verwandten Berufen erstreckt sich der Vertrag in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Aufführungen. Hier gelten die folgenden Grundsätze:

- Gastspielverpflichtete Regisseure, Choreographen, Bühnenbildner und Kostümbildner sind selbstständig.

- Gastspielverpflichtete Dirigenten üben eine nichtselbstständige Tätigkeit aus; sie sind ausnahmsweise selbstständig, wenn sie nur für kurze Zeit einspringen.

- Gastspielverpflichtete Schauspieler, Sänger, Tänzer und andere Künstler sind in den Theaterbetrieb eingegliedert und deshalb nichtselbstständig, wenn sie eine Rolle in einer Aufführung übernehmen und gleichzeitig eine Probenverpflichtung zur Einarbeitung in die Rolle oder eine künstlerische Konzeption eingehen. Stell- oder Verständigungsproben reichen nicht aus

- Aushilfen für Chor und Orchester sind selbstständig, wenn sie nur für kurze Zeit einspringen.

- Gastspielverpflichtete Künstler einschließlich der Instrumentalsolisten sind selbstständig, wenn sie an einer konzertanten Opernaufführung, einem Oratorium, Liederabend oder dergleichen mitwirken.

2. Tätigkeit bei Kulturorchestern

Sämtliche gastspielverpflichtete Künstler, zum Beispiel Dirigenten, Vokal- und Instrumentalsolisten, sind selbstständig. Orchesteraushilfen sind ebenfalls selbstständig, wenn sie nur für kurze Zeit einspringen.

3. Tätigkeit bei Hörfunk und Fernsehen

Bei Rundfunk und Fernsehen werden neben dem fest angestellten Personal auch Künstler und Angehörige von verwandten Berufen aufgrund von Honorarverträgen tätig und als freie Mitarbeiter bezeichnet. Diese werden in der Regel als nichtselbstständig Tätige behandelt.

Bestimmte Gruppen von freien Mitarbeitern sind jedoch selbstständig, soweit sie nur für einzelne Produktionen (zum Beispiel ein Fernsehspiel, eine Unterhaltungssendung oder einen aktuellen Beitrag) tätig werden. Dabei handelt es sich um folgende Mitarbeiter:

- Architekten

- Arrangeure

- Artisten, die als Gast außerhalb eines Ensembles oder einer Gruppe eine Sololeistung erbringen

- Autoren

- Berichterstatter

- Bildhauer

- Bühnenbildner

- Choreographen

- Chorleiter, soweit sie als Gast mitwirken oder Träger des Chors oder Arbeitgeber der Mitglieder des Chors sind

- Dirigenten, soweit sie als Gast mitwirken oder Träger des Chors oder Klangkörpers oder Arbeitgeber der Mitglieder des Chors oder Klangkörpers sind

- musikalische Leiter, soweit sie als Gast mitwirken oder Träger des Chors oder Klangkörpers oder Arbeitgeber der Mitglieder des Chors oder Klangkörpers sind

- Darsteller, die als Gast in einer Sendung mit Live-Charakter mitwirken

- Diskussionsleiter

- Dolmetscher

- Fachberater

- Fotografen

- Gesprächsteilnehmer

- Grafiker

- Interviewpartner

- Journalisten

- Kommentatoren

- Komponisten

- Korrespondenten

- Kostümbildner

- Kunstmaler

- Lektoren

- Moderatoren, wenn der eigenschöpferische Teil der Leistung überwiegt

- Quizmaster

- Realisatoren, wenn der eigenschöpferische Teil der Leistung überwiegt

- Regisseure

- Solisten für Gesang, Musik oder Tanz, die als Gast außerhalb eines Ensembles oder einer Gruppe eine Sololeistung erbringen

- Schriftsteller

- Übersetzer

Eine von vornherein auf Dauer angelegte Tätigkeit eines freien Mitarbeiters ist nichtselbstständig, auch wenn für sie mehrere Honorarverträge abgeschlossen werden. Die Tätigkeit für denselben Auftraggeber in mehreren zusammenhängenden Leistungsbereichen ist einheitlich zu beurteilen. Die Einordnung einer solchen Mischtätigkeit richtet sich nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit. Dabei kann auch auf die Höhe des aufgeteilten Honorars abgestellt werden. Im Einzelfall kann auch ein freier Mitarbeiter, der nicht zu den vorgenannten Berufsgruppen gehört, als selbstständig anerkannt werden. Das für die Veranlagung des Mitarbeiters zuständige Finanzamt muss dann eine entsprechende Bescheinigung erteilen. Gehört der freie Mitarbeiter zu den vorgenannten Berufsgruppen, dann kann er gleichwohl aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalls nichtselbstständig sein.

4. Tätigkeit bei Film- und Fernsehfilmproduzenten in Eigen- und Auftragsproduktionen einschließlich Synchronisierung

- Filmautoren, Filmkomponisten und Fachberater sind im Allgemeinen nicht in den Organismus des Unternehmens eingegliedert und daher selbstständig.

- Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Regieassistenten und sonstige Mitarbeiter sind dagegen durch das notwendige Zusammenwirken aller Beteiligten in den Organismus der Produktion eingegliedert und daher nichtselbstständig.

- Synchronsprecher und Synchronregisseure sind in der Regel selbstständig.

- Ausländische Fotomodelle, die zur Produktion von Werbefilmen kurzfristig im Inland tätig werden, können nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24. Juni 2007 (BStBl 2009 II S. 931) selbstständig sein.

5. Wiederholungshonorare

Wiederholungshonorare werden grundsätzlich der Einkunftsart zugerechnet, zu der das Ersthonorar gehört hat. War das Ersthonorar dem Arbeitslohn zuzuordnen, werden Wiederholungshonorare entsprechend einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 6. März 1995 (BStBl 1995 II S. 471) dann ausnahmsweise als Einnahmen aus selbstständiger Arbeit behandelt, wenn die Leistungsschutzrechte des Arbeitnehmers nicht bereits aufgrund des Arbeitsvertrags auf den Arbeitgeber übergegangen und die Höhe der jeweiligen Vergütungen in gesonderten Vereinbarungen festgelegt worden sind. Wiederholungshonorare und Erlösbeteiligungen, die an ausübende Künstler von Hörfunk- oder Fernsehproduktionen als Nutzungsentgelte für die Übertragung originärer urheberrechtlicher Verwertungsrechte gezahlt werden, stellen nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. Juli 2006 (BStBl 2006 II S. 917) keinen Arbeitslohn dar.

6. Abgrenzung der Tätigkeiten in der Sozialversicherung

Für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von im künstlerischen Bereich Beschäftigte oder Tätige haben die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung mit Schreiben vom 13. April 2010 einen eigenständigen Abgrenzungskatalog für im Bereich Theater, Orchester, Rundfunk- und Fernsehanbieter, Film- und Fernsehproduktion tätige Personen bekannt gegeben. Ergänzend wird hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Beurteilung von drehtagsverpflichteten Film- und Fernsehschauspielern noch auf die Übereinkunft zwischen dem Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler e. V. und dem Bundesverband Deutscher Fernsehproduzenten e. V. vom 23. April 2008 hingewiesen. Bei Synchronsprechern sind die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen im Rundschreiben vom 30. September 2005 zusammengefasst. Rechtsquelle: § 19 EStG, § 1 LStDV, Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 5. Oktober 1990 (BStBl 1990 I S. 638)

Künstlersozialkasse, Künstersozialabgabe und Beiträge zur Künsterlersozialkasse

Selbständige Künstler und Publizisten, die nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versicherungspflichtig sind, entrichten die Hälfte des zu entrichtenden Gesamtbeitrags an die Künstlersozialkasse. Dieser Anteil am Gesamtbeitrag ist als Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG zu berücksichtigen.

Beitrag zur Künstersozialkasse berechnen

Der übrige Beitragsanteil wird in der Regel von der Künstlersozialkasse aufgebracht und setzt sich aus der Künstlersozialabgabe und einem Zuschuss des Bundes zusammen. Dieser von der Künstlersozialkasse gezahlte Beitragsanteil ist nicht als Beitrag des Steuerpflichtigen i. S. d. § 10 Absatz 1 Nummer 2 EStG zu berücksichtigen.

Künstersozialabgabe berechnen

Tantiemen

Tantiemen sind Vergütungen, die ein Urheber, Autor oder Künstler für die Nutzung seiner Werke oder Leistungen erhält. Sie sind eine Form der Lizenzgebühren und werden in der Regel auf Basis eines vereinbarten Prozentsatzes des Umsatzes oder Gewinns berechnet, der durch die Nutzung des Werks oder der Leistung erzielt wird.

Tantiemen können zum Beispiel anfallen, wenn ein Autor ein Buch schreibt und seine Werke von einem Verlag veröffentlicht werden. Der Autor erhält dann eine vereinbarte Tantieme, die sich an den Verkaufszahlen des Buches orientiert. Ähnlich funktioniert es bei der Musikindustrie: Wenn ein Musiker ein Lied schreibt und es von einem Musiklabel produziert und vermarktet wird, erhält der Musiker eine Tantieme, die sich am Erfolg des Liedes orientiert. Auch Schauspieler können Tantiemen erhalten, wenn ihre Filme im Fernsehen ausgestrahlt oder als DVD verkauft werden.

Tantiemen sind eine wichtige Einkommensquelle für Urheber und Künstler, da sie ihnen ermöglichen, für ihre Arbeit fair bezahlt zu werden. Für Unternehmen und Verwerter sind Tantiemen eine Möglichkeit, um die Nutzungsrechte an kreativen Werken zu erwerben, ohne diese komplett kaufen zu müssen.

In Deutschland sind Tantiemen grundsätzlich steuerpflichtig und müssen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Die Höhe der Steuer hängt dabei von der Höhe der Tantiemen sowie vom individuellen Steuersatz des Empfängers ab. Wenn der Empfänger der Tantieme in Deutschland seinen Wohnsitz hat, werden die Tantiemen in der Regel mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert.

Wenn die Tantieme im Ausland verdient wurde, kann es sein, dass eine Quellensteuer im Ausland erhoben wird. In diesem Fall kann es erforderlich sein, eine Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den beteiligten Ländern zu prüfen, um zu vermeiden, dass die Tantieme in beiden Ländern besteuert wird.

In jedem Fall ist es empfehlenswert, sich von einem Steuerberater für internationale Steuerfragen beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Tantiemen korrekt versteuert werden und alle relevanten steuerlichen Bestimmungen und Gesetze eingehalten werden.

Preisgelder

Preisgelder für künstlerische Leistungen unterliegen der Einkommensteuer, wenn sie in untrennbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer der Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes stehen. Dabei ist von den Ausschreibungsbedingungen und den der Preisverleihung zugrunde liegenden Zielen auszugehen.

Der Zusammenhang mit einer Einkunftsart ist gegeben, wenn die Preisverleihung wirtschaftlich den Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts hat und sie sowohl Ziel als auch unmittelbare Folge der Tätigkeit des Künstlers ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Künstler zur Erzielung des Preises ein besonderes Werk geschaffen oder eine besondere Leistung erbracht hat. Der Zusammenhang mit einer Einkunftsart ist auch gegeben, wenn die Preisverleihung bestimmungsgemäß in nicht unbedeutendem Umfang die persönlichen oder sachlichen Voraussetzungen der Einkunftserzielung des Künstlers fördert. Dies ist beispielsweise der Fall bei werbewirksamen Auszeichnungen im Rahmen von Ausstellungen, etwa Ausstellungen kunstgewerblicher Erzeugnisse oder bei Film- und Produzentenpreisen, die nach den Vergaberichtlinien einer Zweckbestimmung zur Herstellung eines neuen Films unterliegen.

Keinen Zusammenhang mit einer Einkunftsart haben dagegen Einnahmen aus Preisen, deren Verleihung in erster Linie dazu bestimmt ist, das Lebenswerk oder Gesamtschaffen des Empfängers zu würdigen, die Persönlichkeit des Preisträgers zu ehren, eine Grundhaltung auszuzeichnen oder eine Vorbildfunktion herauszustellen. Rechtsquelle: Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 5. September 1996 (BStBl 1996 I S. 1150) und vom 23. Dezember 2002 (BStBl 2003 I S. 76)

Optimierung der Steuerlast ist für Freelancer im Kreativbereich

Die Optimierung der Steuerlast ist für Freelancer im Kreativbereich besonders wichtig, um finanzielle Ressourcen effizient zu nutzen und das Geschäftswachstum zu fördern. Hier sind einige umfassende Steueroptimierungsstrategien, die speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Kreativschaffenden zugeschnitten sind:

1. Ausgaben strategisch planen

- Investitionen gezielt tätigen: Planen Sie größere Ausgaben für Ausrüstung oder Software am Anfang des Steuerjahres, um den steuerlichen Vorteil frühzeitig zu nutzen.

- Betriebsausgaben absetzen: Machen Sie sich mit den absetzbaren Betriebsausgaben vertraut und nutzen Sie diese konsequent, z.B. Materialkosten, Werbung, Weiterbildung, Reisekosten und Miete für das Arbeitszimmer.

2. Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)

- EÜR nutzen: Als Freelancer können Sie von der vereinfachten Gewinnermittlung durch die Einnahmen-Überschuss-Rechnung profitieren, was die Buchführung erleichtert und Steuervorteile bringen kann.

3. Umsatzsteuer

- Kleinunternehmerregelung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Kleinunternehmerregelung für Sie vorteilhaft ist, um Umsatzsteuer zu sparen. Beachten Sie dabei die Grenzen und melden Sie sich gegebenenfalls von der Umsatzsteuerpflicht ab, wenn es sinnvoll ist.

4. Altersvorsorge

- Altersvorsorge als Steuersparmodell: Investieren Sie in eine private oder betriebliche Altersvorsorge. Beiträge können steuerlich geltend gemacht werden und mindern das zu versteuernde Einkommen.

5. Steuerfreie Zuschüsse

- Nutzung steuerfreier Zuschüsse: Informieren Sie sich über steuerfreie Zuschüsse, z.B. für die Gesundheitsvorsorge oder die betriebliche Altersvorsorge, die das Einkommen erhöhen, ohne die Steuerlast zu beeinflussen.

6. Abschreibungen

- Abschreibungen optimieren: Nutzen Sie Abschreibungen für Anschaffungen wie Computer, Kameras oder Software, um die Kosten über die Nutzungsdauer verteilt steuerlich geltend zu machen.

7. Steuerliche Freibeträge und Pauschalen

- Freibeträge nutzen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Freibeträge und Pauschalen genutzt werden, z.B. der Sparer-Pauschbetrag oder die Arbeitsmittel-Pauschale.

8. Vorsteuerabzug

- Vorsteuerabzug bei Investitionen: Machen Sie sich den Vorsteuerabzug zunutze, indem Sie die Umsatzsteuer, die auf Geschäftsausgaben lastet, von der Umsatzsteuer, die Sie selbst einnehmen, abziehen.

9. Rechtsformwahl

- Rechtsform überdenken: Prüfen Sie, ob Ihre derzeitige Rechtsform noch die steuerlich günstigste Option ist. Eine Umwandlung, z.B. in eine GmbH, kann unter Umständen Steuervorteile bieten.

10. Steuerberatung

- Professionelle Steuerberatung: Ziehen Sie eine professionelle Steuerberatung hinzu, um individuelle Steuersparpotenziale voll auszuschöpfen und Fehler in der Steuererklärung zu vermeiden.

Diese Strategien sollten individuell angepasst und regelmäßig überprüft werden, um sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen und der persönlichen Situation gerecht zu werden. Eine proaktive Steuerplanung hilft, das Geschäftsjahr steueroptimiert zu gestalten und finanzielle Spielräume zu maximieren.

Aktuelles + weitere Infos

Ist das noch bzw. schon Kunst?

Die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf vom 21.3.2023 unter dem Aktenzeichen 10 K 306/17 G ist ein interessanter Fall, der die Abgrenzung zwischen künstlerischer Tätigkeit und Gewerbebetrieb aufzeigt.

Im konkreten Fall ging es um einen selbstständigen Moderator einer als Doku-Entertainment Format ausgestalteten TV-Sendung. Das Finanzgericht Düsseldorf kam zu dem Schluss, dass der Moderator keine künstlerische Tätigkeit ausübt, da seine Leistung nicht über die Darstellung der Wirklichkeit hinausgeht.

Die Entscheidung ist durchaus nachvollziehbar. Der Moderator stellt sich in der Sendung als Person mit den ihn prägenden Charaktereigenschaften dar. Dies ist zwar eine Leistung, aber es ist keine künstlerische Leistung im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Der Moderator schöpft nicht eigenständig, sondern stellt sich lediglich dar.

Die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf ist jedoch nicht abschließend. Der Fall wird nun vom Bundesfinanzhof entschieden. Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf bestätigt oder ob er zu dem Schluss kommt, dass der Moderator doch eine künstlerische Tätigkeit ausübt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) wird nun in der Revision prüfen müssen, ob die individuelle Sprechweise, Interaktion und Expertise des Klägers, die das Sendeformat prägen, als eigenschöpferische Leistung anzusehen sind, die eine künstlerische Tätigkeit begründen könnten. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, ob die Tätigkeit des Experten über das bloße Anwenden von Fachwissen hinausgeht und eine persönliche geistige Schöpfung darstellt, die den Anforderungen an eine künstlerische Tätigkeit genügt.

Sollte der Bundesfinanzhof die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf bestätigen, hätte dies auch Auswirkungen auf andere Fälle. So wäre es beispielsweise möglich, dass auch andere Fernsehmoderatoren, die sich in ihrer Sendung als Person mit den sie prägenden Charaktereigenschaften darstellen, nicht als Künstler angesehen werden.

Die Entscheidung des Finanzgerichts Düsseldorf zeigt, dass die Abgrenzung zwischen künstlerischer Tätigkeit und Gewerbebetrieb nicht immer einfach ist. Es kommt immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an.

Im Folgenden sind einige Kriterien aufgeführt, die bei der Abgrenzung berücksichtigt werden können:

- Grad der Eigenständigkeit: Eine künstlerische Tätigkeit ist nur dann gegeben, wenn der Steuerpflichtige eine eigene schöpferische Leistung erbringt. Dies bedeutet, dass er nicht einfach nur die Vorgaben seines Auftraggebers umsetzt.

- Grad der Gestaltungshöhe: Eine künstlerische Tätigkeit muss über eine hinreichende Beherrschung der Technik hinaus grundsätzlich eine gewisse künstlerische Gestaltungshöhe erreichen. Dies bedeutet, dass das Werk eine über die bloße Darstellung der Wirklichkeit hinausgehende Aussagekraft haben muss.

- Zweck der Tätigkeit: Eine künstlerische Tätigkeit wird in der Regel nicht mit dem Ziel ausgeübt, Gewinn zu erzielen.

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihre Tätigkeit als künstlerische Tätigkeit zu qualifizieren ist, sollten Sie sich an einen Steuerberater wenden.

Theaterbetriebszulage für Schauspieler steuerfrei

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass die Theaterbetriebszulage für Schauspieler steuerfrei ist. Die Zulage gilt als begünstigter Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, da sie dazu dient, die besonderen Belastungen dieser Arbeit auszugleichen.

Das Finanzamt hatte die Steuerfreiheit der Zulage angefochten, da sie nicht an die tatsächliche Arbeitszeit geknüpft ist. Das Finanzgericht hat jedoch entschieden, dass es unerheblich ist, ob die Zulage unabhängig von der Arbeitszeit geleistet wird. Entscheidend ist, dass die Arbeitnehmer bei geleisteter Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit einen höheren Nettolohn erhalten.

Der Bundesfinanzhof hat diese Entscheidung bestätigt. Die Zulage dient der Kompensation der besonderen Belastungen der Schauspieler. Sie ist daher steuerfrei, auch wenn sie unabhängig von der tatsächlichen Arbeitszeit geleistet wird.

Diese Entscheidung ist für Schauspieler eine Erleichterung. Sie können die Theaterbetriebszulage nun steuerfrei erhalten, ohne Nachweise über die tatsächliche Arbeitszeit führen zu müssen.

Der Konzertflügel einer Musiklehrerin kann ein Arbeitsmittel i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 EStG sein (BFH vom 21.10.1988, BStBl 1989 II S. 356).

Aufwendungen für den Besuch einer kulturellen Veranstaltung sind regelmäßig keine Werbungskosten, auch wenn dabei berufliche Interessen berührt werden (BFH vom 8.2.1971 – BStBl II S. 368 betr. Musiklehrerin und BMF vom 6.7.2010 – BStBl I S. 614, Rn. 4).

Rechtsgrundlagen zum Thema: Künstler

EStGEStG § 3

EStG § 7h Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

EStG § 10

EStG § 11a Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

EStG § 18

EStG § 21

EStG § 49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

EStG § 50a Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

EStG § 50g Entlastung vom Steuerabzug bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union

EStG § 51 Ermächtigungen

EStR

EStR R 49.1 Beschränkte Steuerpflicht bei Einkünften aus Gewerbebetrieb

EStDV 82g

GewStG

GewStG § 8 Hinzurechnungen

UStG

UStG § 3a Ort der sonstigen Leistung

UStG § 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen

UStG § 12 Steuersätze

AO

AO § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen

AO § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen

UStAE

UStAE 1.1. Leistungsaustausch

UStAE 3a.2. Ort der sonstigen Leistung bei Leistungen an Unternehmer und diesen gleichgestellte juristische Personen

UStAE 3a.6. Ort der Tätigkeit

UStAE 3a.12. Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen

UStAE 3a.14. Sonderfälle des Orts der sonstigen Leistung

UStAE 4.20.1. Theater

UStAE 4.20.2. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre

UStAE 4.20.3. Museen und Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst

UStAE 4a.2. Voraussetzungen für die Vergütung

UStAE 6.3. Ausländischer Abnehmer

UStAE 12.5. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.

UStAE 12.7. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte

UStAE 13b.2. Bauleistungen

UStAE 25a.1. Differenzbesteuerung

UStAE 1.1. Leistungsaustausch

UStAE 3a.2. Ort der sonstigen Leistung bei Leistungen an Unternehmer und diesen gleichgestellte juristische Personen

UStAE 3a.6. Ort der Tätigkeit

UStAE 3a.12. Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen

UStAE 3a.14. Sonderfälle des Orts der sonstigen Leistung

UStAE 4.20.1. Theater

UStAE 4.20.2. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre

UStAE 4.20.3. Museen und Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst

UStAE 4a.2. Voraussetzungen für die Vergütung

UStAE 6.3. Ausländischer Abnehmer

UStAE 12.5. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.

UStAE 12.7. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte

UStAE 13b.2. Bauleistungen

UStAE 25a.1. Differenzbesteuerung

UStR

UStR 1. Leistungsaustausch

UStR 36. Ort der Tätigkeit

UStR 42. Sonderfälle des Orts der sonstigen Leistung

UStR 106. Theater

UStR 107. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre

UStR 108. Museen und Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst

UStR 124. Voraussetzungen für die Vergütung

UStR 129. Ausländischer Abnehmer

UStR 166. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.

UStR 168. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte

UStR 182a. Leistungsempfänger als Steuerschuldner

UStR 276a. Differenzbesteuerung

AEAO

AEAO Zu § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen:

AEAO Zu § 52 Gemeinnützige Zwecke:

AEAO Zu § 55 Selbstlosigkeit:

LStR

R 3.26 LStR Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten

R 19.5 LStR Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen

R 39.4 LStR Lohnsteuerabzug bei beschränkter Einkommensteuerpflicht

EStH 15.1 15.3 15.6 18.1 18.2 50 50a.2 50d

LStH 3.26 19.0 19.2 39.4

GrStG

§ 32 GrStG Erlass für Kulturgut und Grünanlagen

GrStR 37

Steuer-Newsletter.

Steuer-Newsletter.